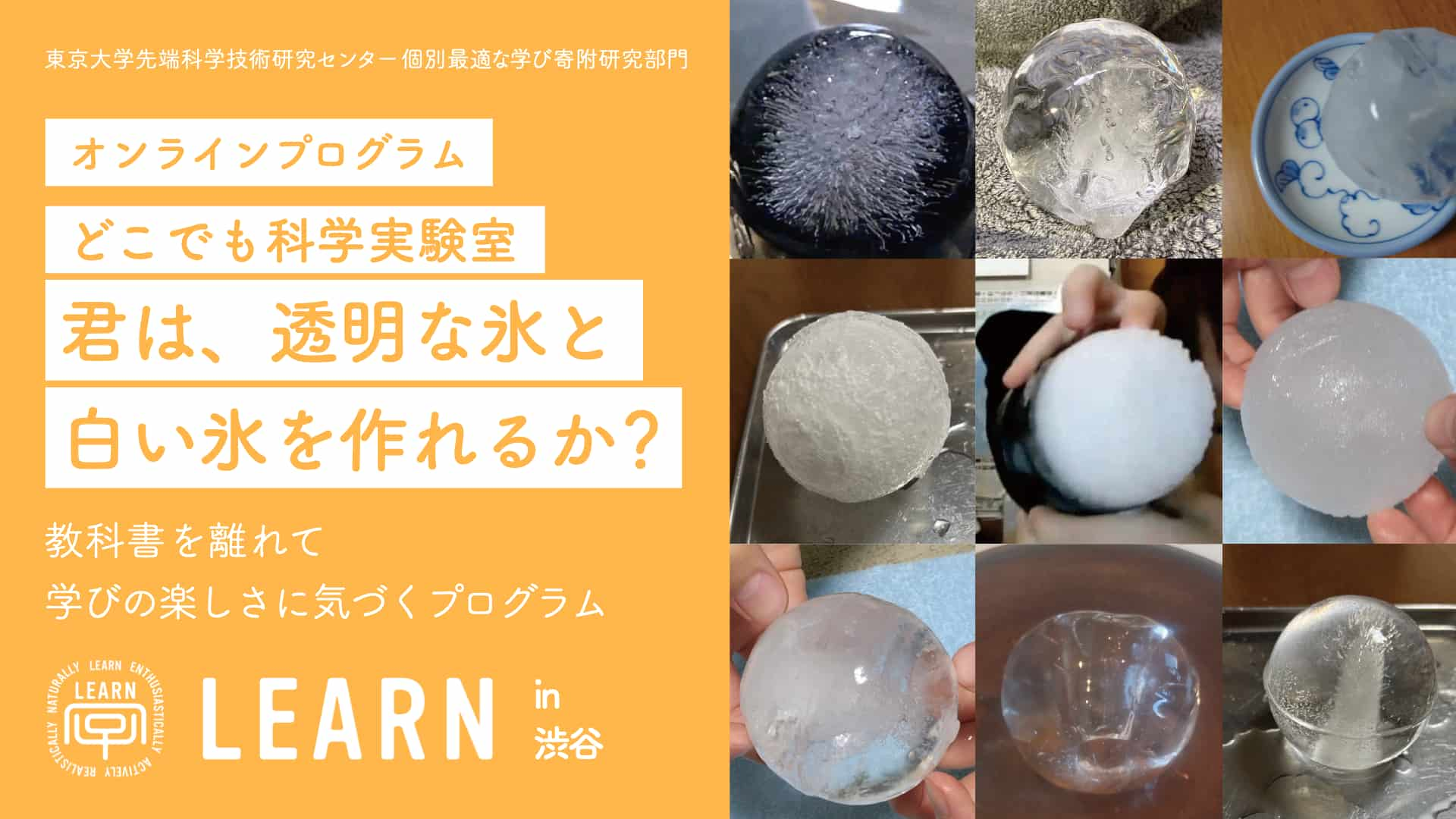

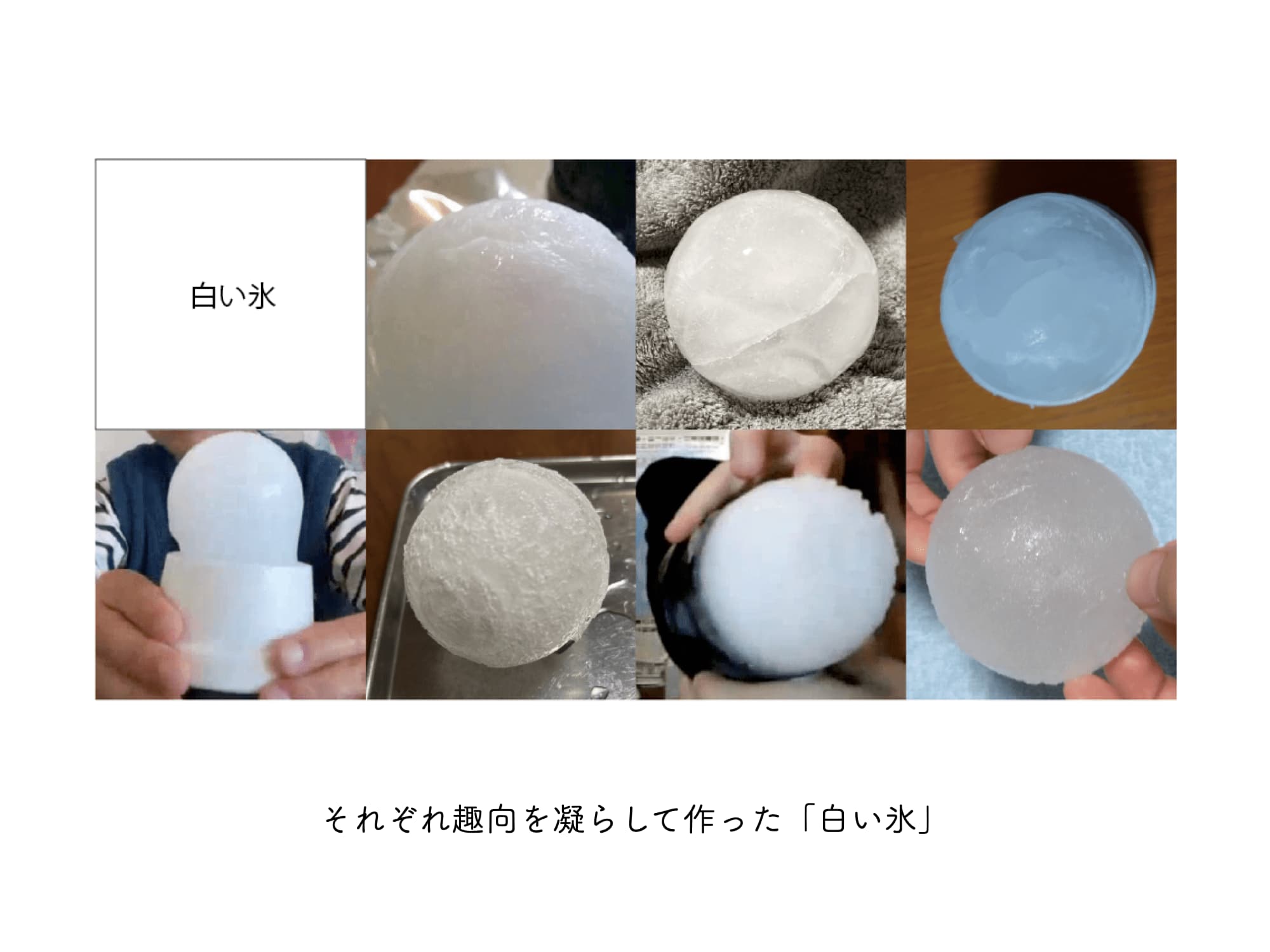

「君は、透明な氷と白い氷を作れるか?」

というLEARNからの挑戦状に手を挙げた子どもたち。

自宅に氷を作るキットが届いたら、それぞれのアイディアで挑戦です。

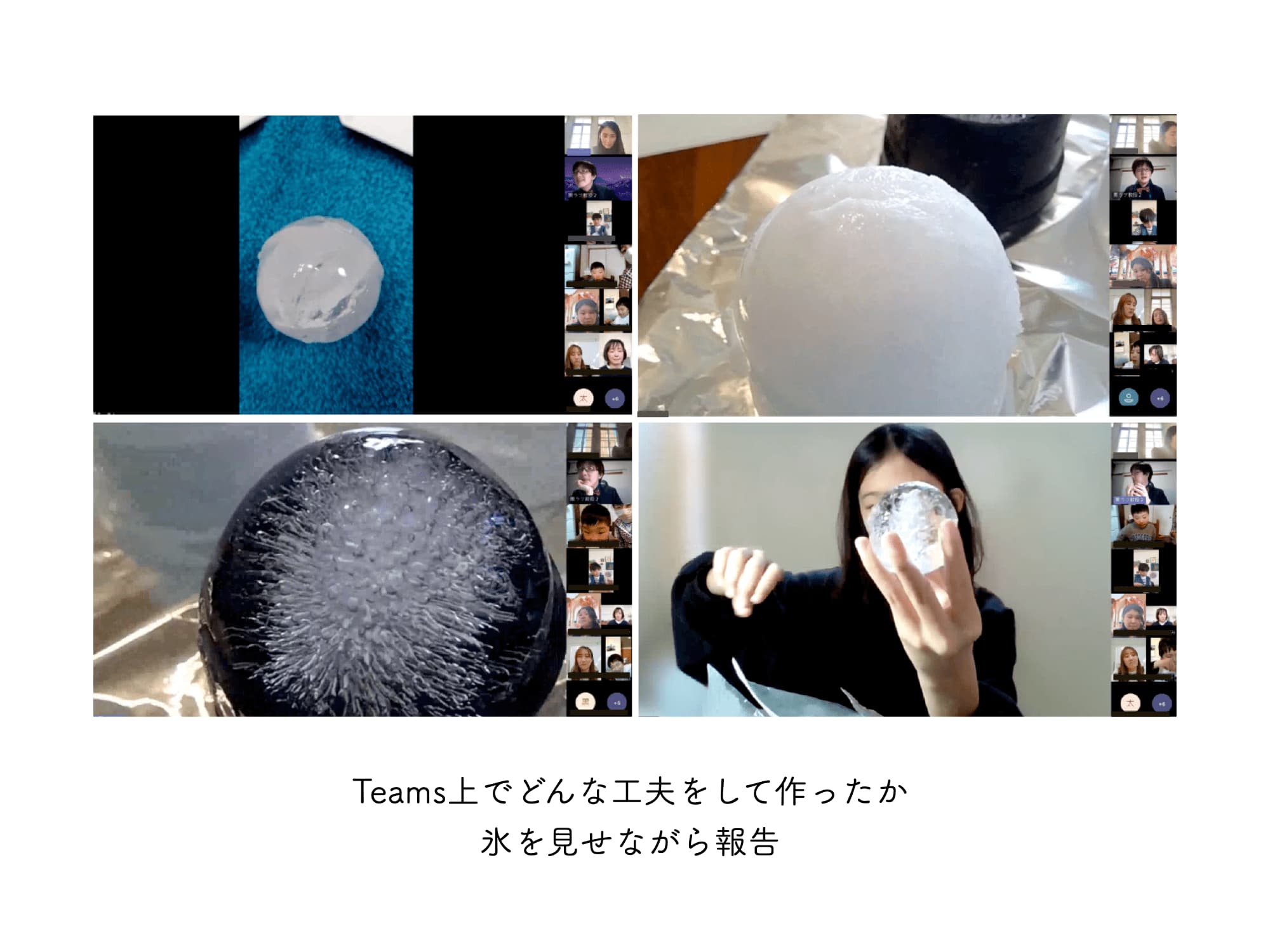

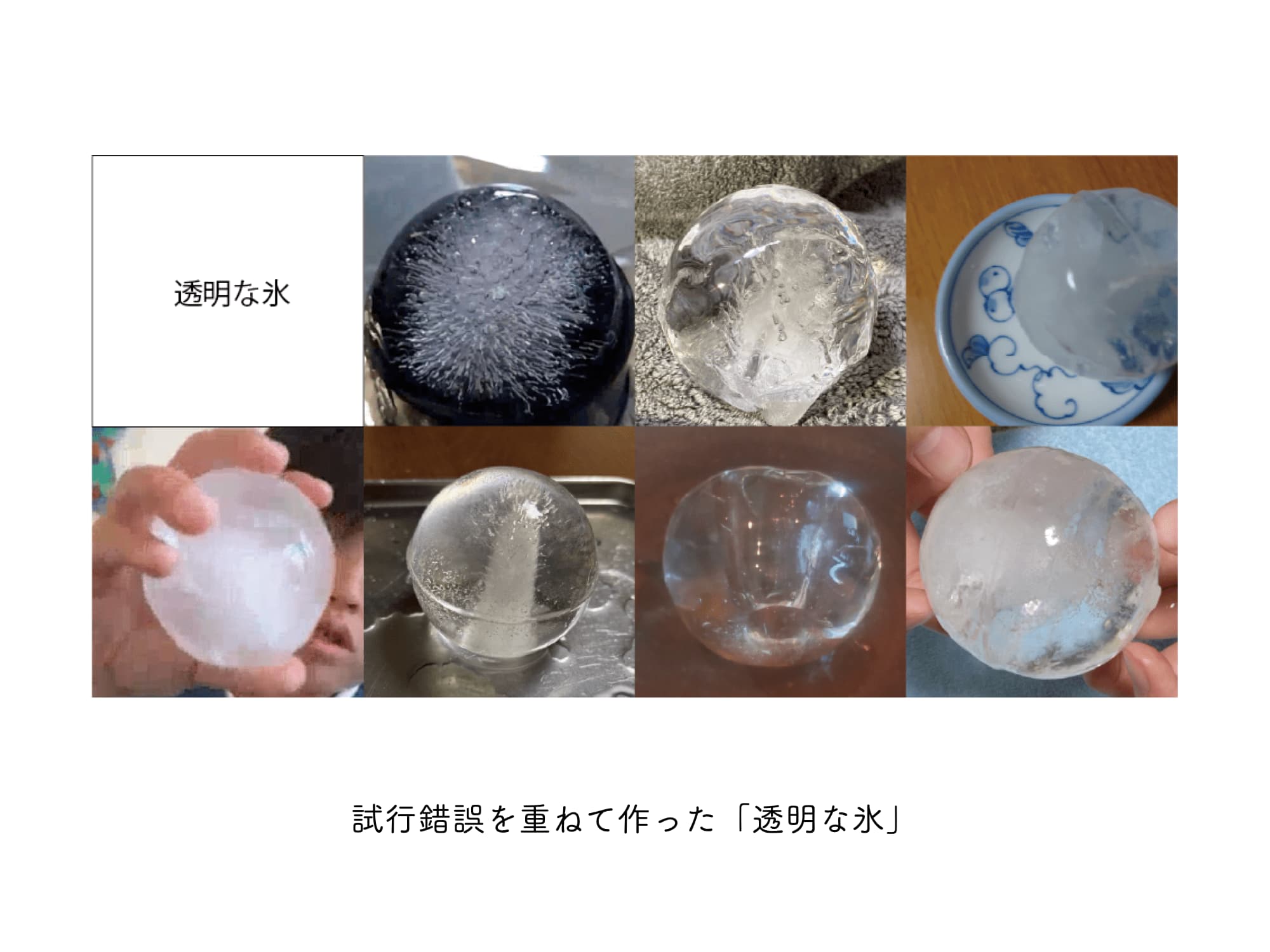

試行錯誤を重ねて自分の「透明な氷」と「白い氷」を作ります。

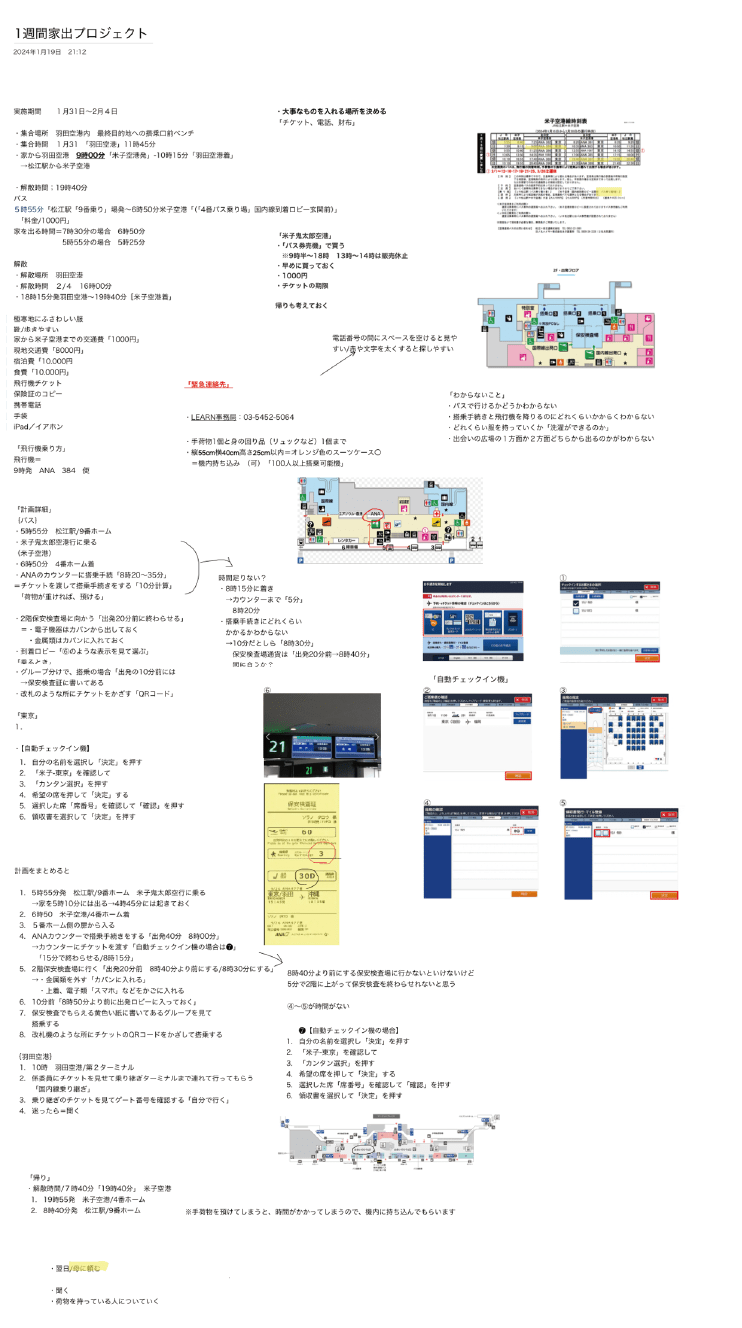

プログラム当日にはメタバース空間に集合し、

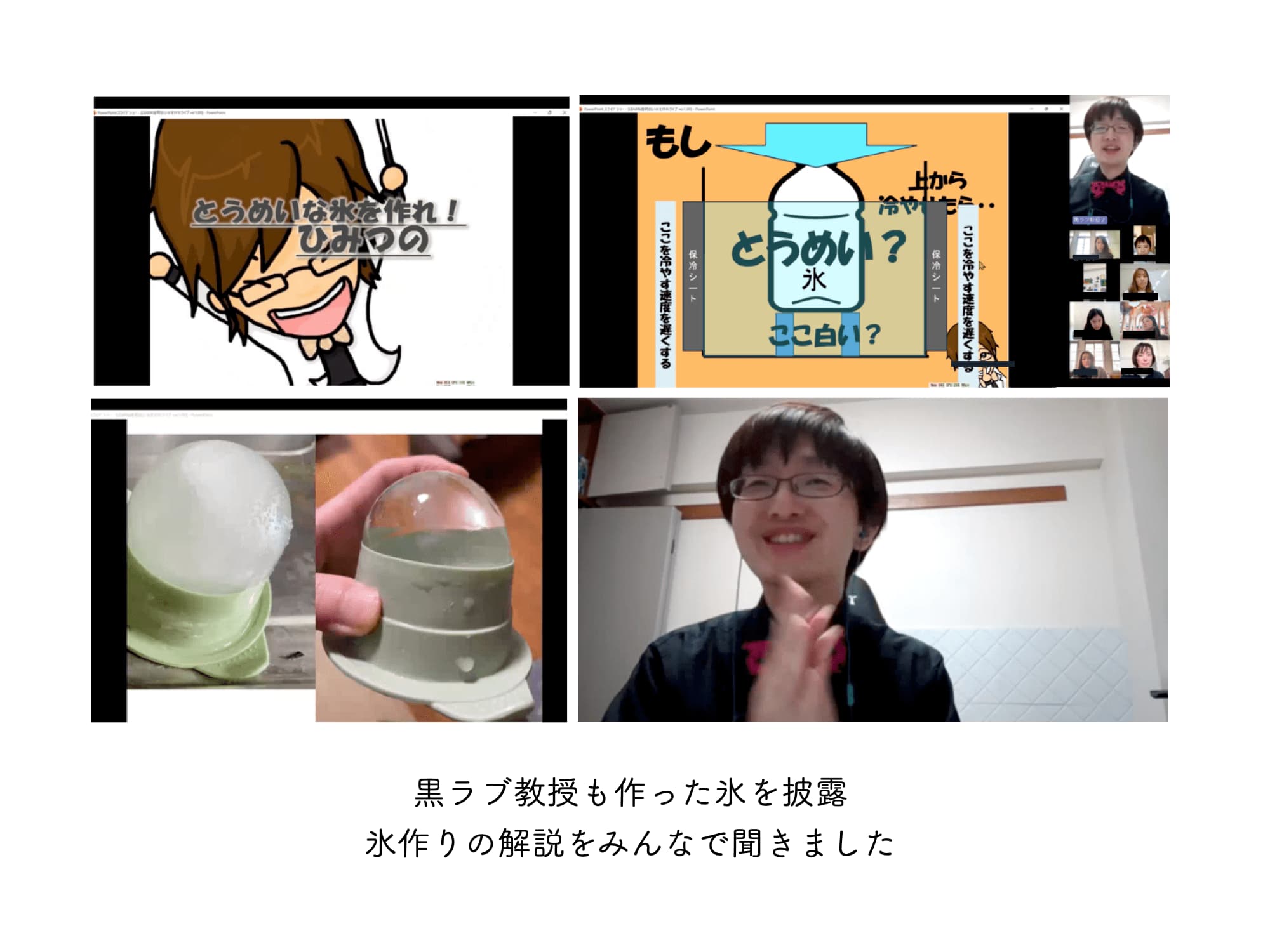

黒ラブ教授と一緒にオンライン(Teams)で作った氷の報告会を行いました。

プログラムの様子と参加者からの感想を抜粋して、以下に報告いたします。

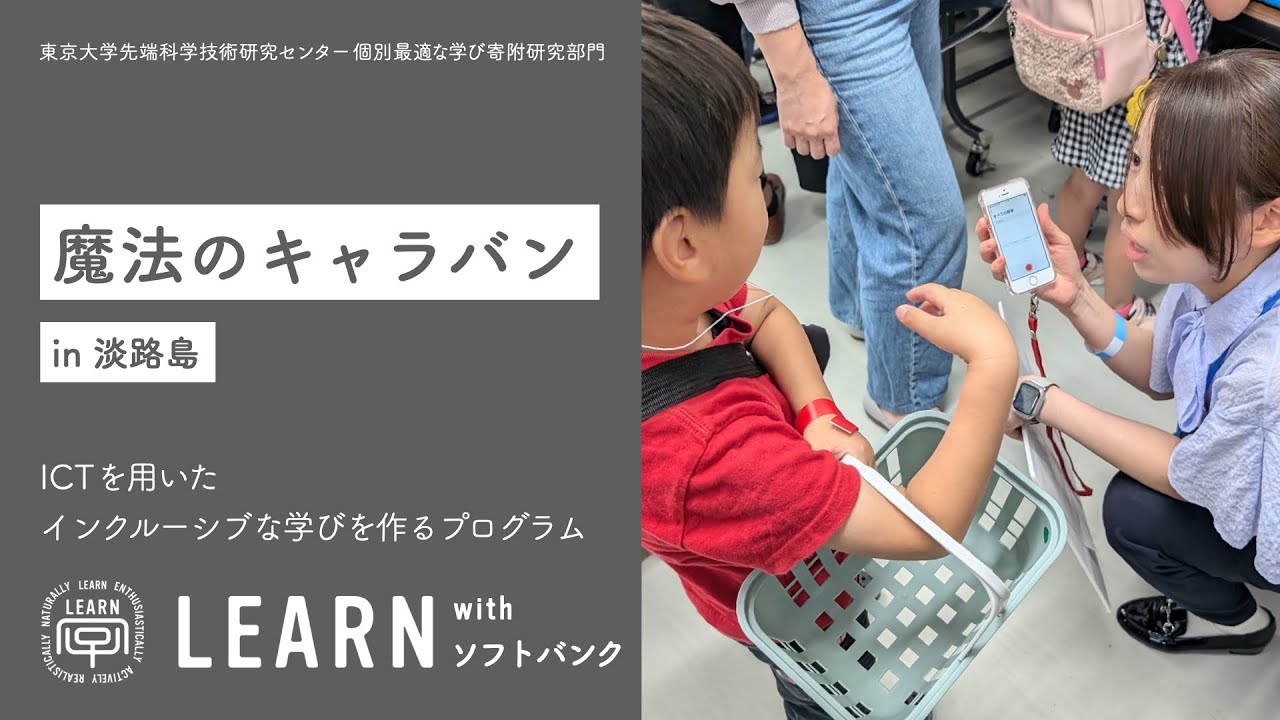

プログラムの様子

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

<子どもたちからの感想>

透明な氷を作ったときに全部中まできれいな透明でなければいけないと思っていて、16日までに透明な氷が作れませんでした。チームスでのお話を聞いて、一部でも透明だったらOKという事がわかり、それで良いんだと思いました。

チームスが終わってから、チームスでのお話を参考にしてもう一度白い氷と透明な氷を作ってみました。透明な氷は精製水を凍らせてみました。そうしたらお話にあったように真ん中は白くなったけれど透明な氷ができました。チームスでは他の人の色々なアイデアを聞けてとても楽しかったです。(小6)

完全に真っ白な氷と透明な氷を作ることはできなかったけれど、方法を少し変えるだけで結果が変わるって面白いなと思いました。他の人の発表を聞いていると炭酸水でやりました、クエン酸を入れましたなど、さまざまな工夫をしている人がいました。私は浄水と水道水と天然水で温度だけ変えて実験したので、どうしてそうしようと思ったのか不思議だったし、その発想がすごいなと驚きました。クエン酸はどうやって入れたのかも気になりました。真っ白な氷と透明な氷を作るポイントも黒ラブ教授に教わったので、もし、もう一度このプログラムが出来るのなら今度は真っ白な氷と透明な氷を作りたいです。方法は自分の実験の仕方と似ていたので、もう少しで正解に辿り着けたのかと思うと少し悔しかったです。

今回のプログラムを通して、学校の理科の授業にはない楽しさを感じたし、探究心は大事なものだと思いました。また何か実験をするプログラムがあれば参加したいです。(小4)

<保護者からの感想>

「おうちの冷凍庫にある氷は白っぽいところと透明なところが混ざっているけど、真っ白な氷と透明の氷はどうやったら作れるの?」と、自宅にある氷を見つめながら“何を使って”、“どんな方法で作るか”と考え込むところからスタートした今回の実験。最初は何もわからず不安そうにしていた娘でしたが、冷凍庫の温度設定を変えてみたり、使う水の種類を変えてみたりと何パターンも試し、実験の条件と気づいたことをメモ用紙いっぱいに書いて進めていきました。すると、次第におもしろくなってきたようで「科学ってこういうことなんだね!実験って楽しい!」と言って次々にアイディアを出すようになり、出来上がる氷も少しずつ白い氷と透明な氷に近いものになっていきました。

オンライン会議当日は、みんなが作った氷を見て驚いたり、黒ラブ教授のお話を聞いて、透明な氷作りに再チャレンジしたいという思いが強くなったようです。「教科書はページをめくると答えが載っているけど、答えがわからないまま進めるこの実験は楽しかった!」と学校の授業との違いを感じることができて、とてもいい経験になったと思います。将来は研究者になるのもいいなぁ、と新たな夢もできた様子。また一つ、娘の世界が広がり成長する瞬間を共にすることができました。素晴らしいプログラムをありがとうございました。(小5 保護者)

初めは、1年生でどこまで考えられるか、また正直、親がどう誘導していくか悩みました。

スクリーニングとして、10通りの氷を製氷皿で作れるか試した所、子供から様々なアイディアが出て来て、本人が気づいた点を掘り下げてみました。 氷の中央が白い事に気づき、興奮して、それは何か、また無くす事が出来るかを一緒に考えたり、また氷が凍るのは、外からか、中からか等と派生して考える事も出来ました。 氷自体に興味も持ち、今は、ロボット研究者に加え、氷の研究者が将来の夢になっています。

自主性が持てた事で、自ら実験のメモをしようとした事も大きな成果でした。そしてレッスンを通じ、課題も感じた様です。

先生のまとめは、自分ではメモが出来ず、ママメモしておいてと言われました。また恥ずかしくて伝えられなかった事や、楽しくてふざけしてしまった事も、後に反省出来た様です。

また参加したいと意気込んでおり、次回の参加を目標に、息子の課題にも親子で前向きに取り組んでみたいと思います。この度は、良い機会を頂き、ありがとうございました。(小1 保護者)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センターLEARN・渋谷区教育委員会