土に覆われている小さな「たけのこ」はどうやって探せばいいのだろうか?

「たけのこ」は1日でどれくらい伸びるのだろう?

どの「たけのこ」が、一番伸びるスピードが速いのだろう?

「たけのこ」の形は、全部同じなのだろうか?

やわらかい「たけのこ」を、あの皮が付いた外からどう見極めるのだろう?

竹林に入って「たけのこ」の秘密に迫ってみた。

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

<子ども向けプログラム参加者より>

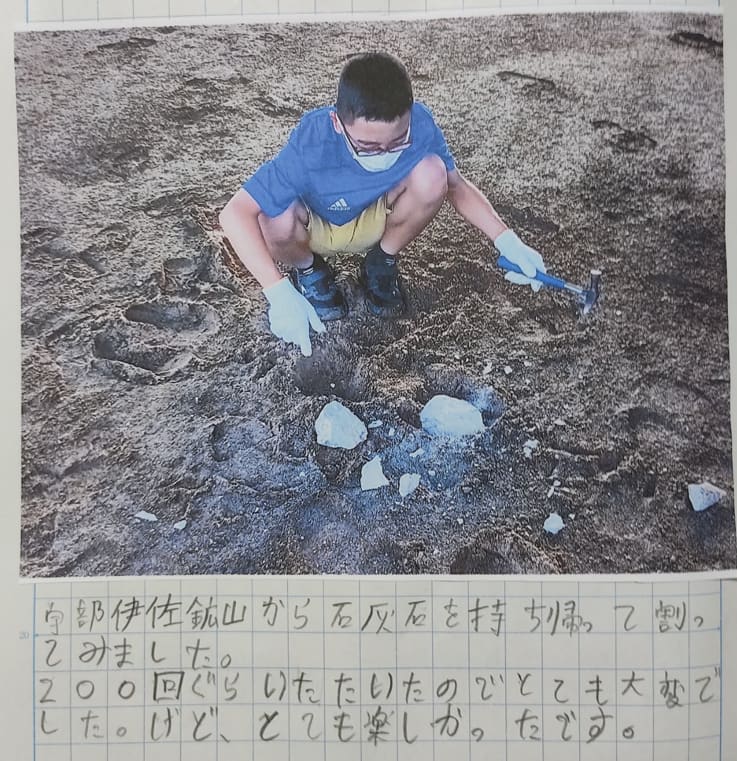

たけのこ掘るの楽しかった。根元に紫色のぶつぶつがあるのが不思議だった。また参加したい。お友だちもたくさんできて嬉しかった。自分が掘ったたけのこおいしかった。とっちゃん(父)とママがたけのこごはんをばくばく食べて嬉しかった。おいしいのを獲ったねと言われてとっても嬉しかった☆(小2 東京都)

このたけのこ掘りに参加してみて、自然の中でしか学べないことを学べたことがたくさんあった。自然の匂いをたくさん感じられました。自分で選んだマイたけのこが次の日にどのくらい成長しているか楽しみでワクワクした。最初はたけのこの上だけが少し出ていたけれど、掘ってみたらすごく大きくてびっくりした。大満足だった。そして、たけのこが生えている土の中の見えない世界はどうなっているのか知りたくなりました。(小4 埼玉県)

行く前はドキドキしました。外出したときのごはんが来るまでの時間や電車の時間など暇な時間にゲームをしたくなるけど、たけのこプログラム中はどういうわけか全然使いたいとおもわなかった。寝る前もYouTubeをいつもは見るけど、見たいと思わなかった。それは集中してできていたからだと思います。(小4 東京都)

自分がとったたけのこは、スーパーで売っている普通のたけのこの2倍美味しかったです。実は、始めはとても緊張していて、「やっぱり行きたくない」と言う気持ちもありましたが、最終的には楽しい気持ちでいっぱいでした。(小5 東京都)

一番楽しかったことはたけのこ堀りの斜面に足場を作ってくわで掘ったこと。途中までは一人でやって知り合いのお父さんに助けてもらって、くわを入れるところはひとりでできた。でかいたけのこだったので、のびる量も大きかったと思う。斜面に生えていたけど一番おいしそうであのたけのこが一番いいと思った。大きいたけのこは小さいたけのこに比べて、硬くて美味しくないと聞いて知っていたけど、最悪美味しくなくても、お母さんに美味しいから食べてと言って食べてもらって「硬くておいしくない」と言ってほしかった。失敗してもあの大きいたけのこがよかった。実際大きいたけのこを持って帰って食べたらやわらかくて美味しかった。あれ、美味しいと思った。チームリーダーがやりたいことを言ったらいいよと言ってくれて嬉しかった。大体ダメだと言われることが多いけど、否定されなかったのでやりやすかった。気持ちも楽だった。また参加したい。(小6 大阪府)

<保護者向けプログラム参加者より>

学校での生活のなかで、ルールを守らない子や皆と同じように動かない子がいると、イライラしたりソワソワしてストレスを感じることがあるようです。けれど、今回は個性豊かな子供たちが集まって過ごすなかで、特にストレスを感じている様子もなく、楽しく過ごすことができていました。周りの大人たちが、自由に過ごす子供たちをうけいれている様子を感じて、安心して活動できたのかなと思います。こういう体験が、もっと日常的にできるといいと思いました。(小3保護者 静岡県)

今回のイベントを通じたくさんの気付きを得たようで、帰宅後息子は大きなパニックを起こしていません。私も体験前と比べおおらかに構えられるようになった気がします。私自身も、先生方や他の親御さん、お子様方を見て自分を省みるよい時間となりました。本当にたくさんお世話になり、どうもありがとうございました。(小3保護者 東京都)

子どもの視座が大きくかわる二日間でした。「自分だけが違う」と感じて学校を離れた彼ですが、二日間多様なキャラクターの中に置かれたことで本当に「自分だけが違う」のか?そう思う気持ちは何なのか、うまく言葉にできませんが立ち止まり考えていたように思います。(小4保護者 東京都)

いつもはプログラムに入る前に気持ちが整わず会場にすら入れなくて帰ることがほとんどです。会場に到着して早々に、子どもの不安に押しつぶされそうな気持ちと、‘みんなと同じことをしたくない、自分の好きにしたい’というわがままにもとれる行動を、受け入れて解決してくださって、自分のたけのこを探しに行くというスタートラインに立てました。普段の子どもは、不安が強くストレスで攻撃的な言動をすることが多く、人に迷惑をかけないようにととても気を使いますが、全くそういうことがありませんでした。私もたけのこプロジェクトの空間で、緊張をゆるめて安心して過ごすことができました。そして、「失敗してもいいから自分が選んだ大きなたけのこを取りたかった!」とたくましい子どもになっていることにも気が付きました。花火を見ながら新しい友だちと話したり歌ったり、いきいきとしている子どもの様子を見て、私も幸せな時間を過ごしました。(小6保護者 大阪府)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター・(株)ニトリホールディングス