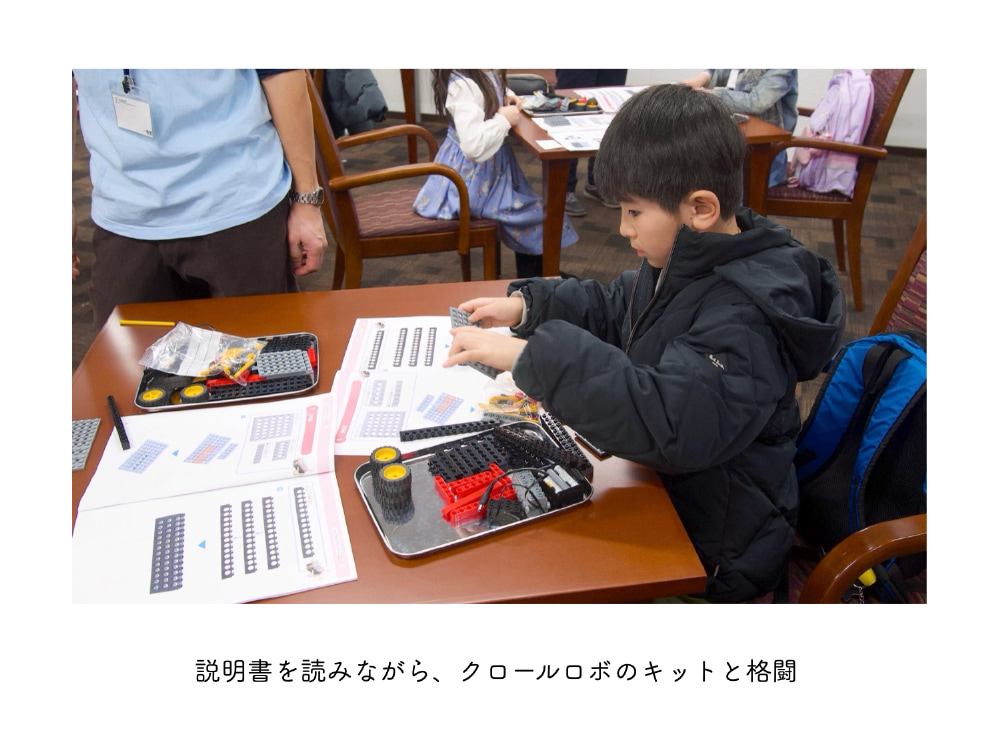

冬休みの初日に集まった未来のエンジニア候補の子どもたち。

クロールで進むロボットのキットを使って、ロボット製作にチャレンジしました。

自分の手でパーツを組み立て、ロボットが動いた時、「やった!」「できた!」という声が聞こえてきました。

「どうしたらもっと速く走る?」

「どうしたらまっすぐ進む?」

「変わった動きを加えるには?」

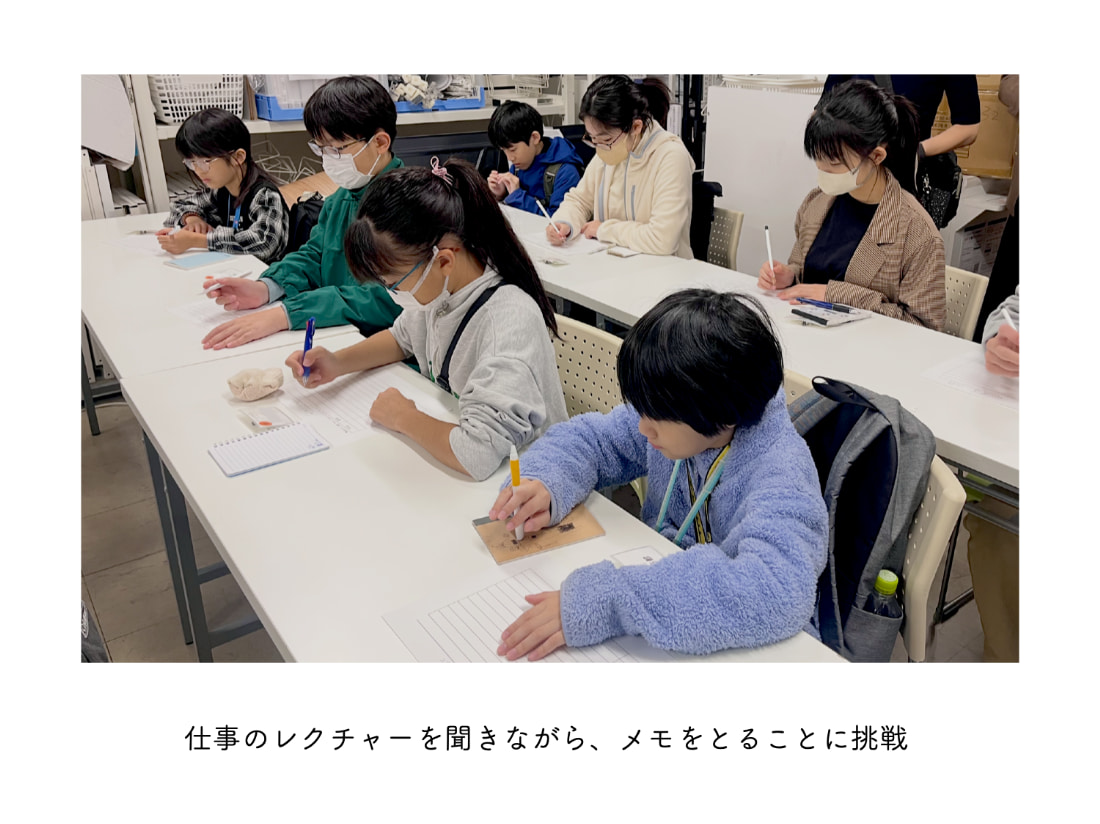

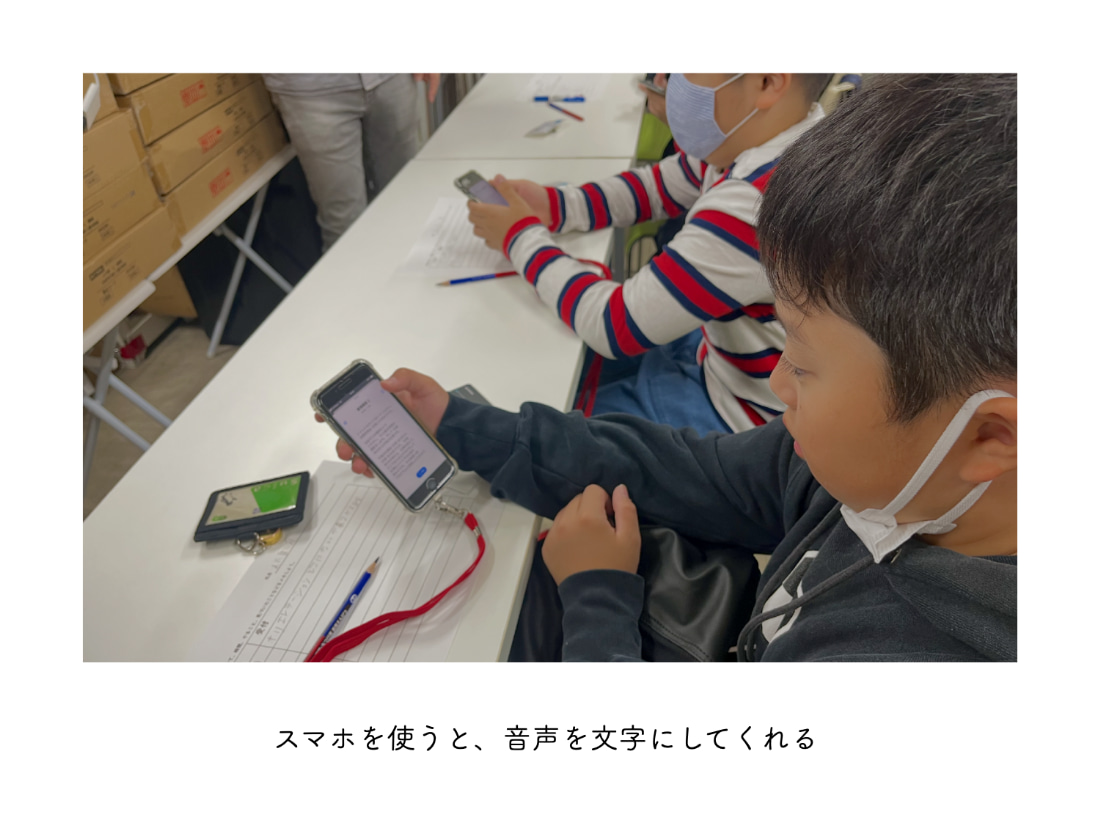

限られた時間で子どもたちは、考えて・試して・工夫する、試行錯誤を重ね、それぞれのペースで真剣に取り組み、自分のロボットを完成させていきました。

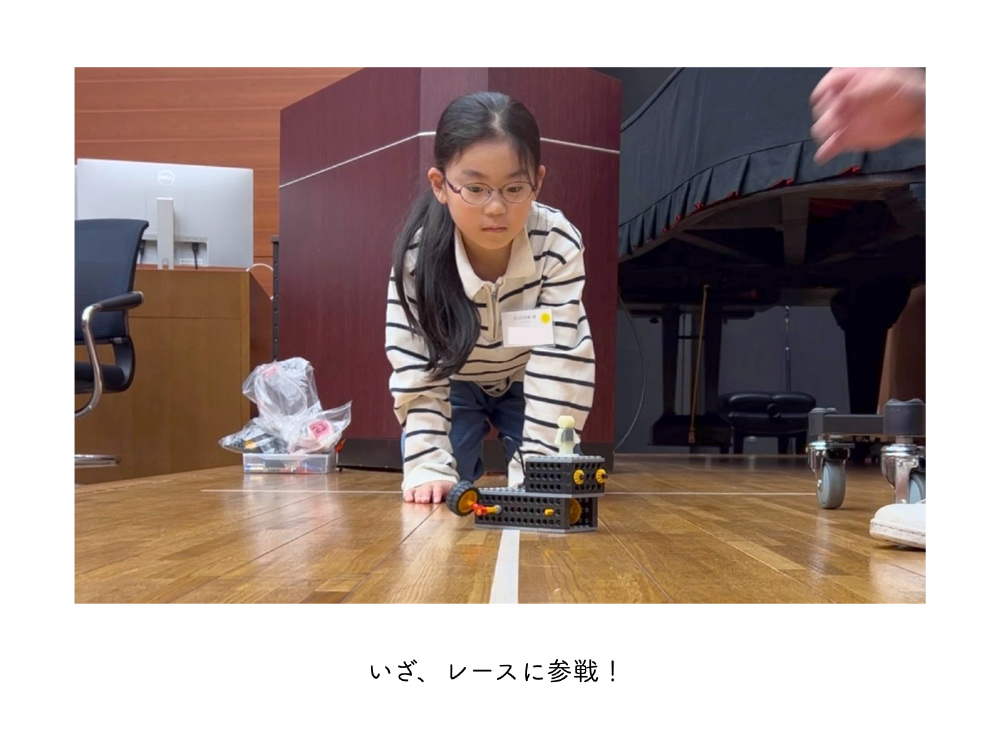

完成後は、ロボットクリエイターの高橋智隆さんをお招きして、レースにも挑戦!

アレンジを加えたロボットたちは、見た目や動きも人それぞれ。ロボット作りが初めての子も、ものづくりが大好きな子も、終わるころにはみんなが笑顔に。「ものづくりって、面白い!」を体感するプログラムとなりました。

参加者

渋谷区在住・在学の児童 29名

プログラムの様子

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

<子どもたちからの感想>

作るのが楽しかった。自分の思った通りに作ることができて良かった。他の子たちのロボットも見ることができて面白かった。高橋さんのお話を聞いて、モビが良いな、欲しいなと思った。ロボットはやっぱり面白いなーと思った。(小3)

自分が「こういう動きをさせたい」「このくらい早く走らせたい」と思って組み立てても、実際はうまく動かなかったり、思った通りにならない事が多くあり、あれこれ何度もやり直しながらやらないとうまくいかない事がわかって面白かった。(小4)

前に、塾の算数の問題で歯車がまわるとこの小さい歯車は何回まわりますかという問題が出ていて、まさか、こんなところで経験がいかされると思っていませんでした。その経験をいかして手を回す速さを速くしましたが、パワーが足りず…。 ギアを同じ大きさで壊れないよう二重にした結果、パワーも出て速度も速かったのでよかったです。ただ、まっすぐに進まなかったので思いにもよらない面白い動きになりましたが、結果としてユニーク賞がとれて嬉しかったです。(小4)

<保護者からの感想>

最初は、ロボット作らない!とゴネていたのですが、ヒューマンアカデミーの講師の方々が丁寧に関わってくださったおかげで、ロボットを作り上げることができました。本人も、今まで興味を持っていなかったこと、得意ではないことでもやってみるとできた、という大きな経験になったようです。(小1 保護者)

普段人見知りなので心配していましたが、ロボットづくりに興味があり参加いたしました。実際参加してみると、他の参加者のお子さんが作ったロボットにも興味津々で、発表の際は身を乗り出すほどで、楽しんでいたことがよく分かりました。他にも色々なロボットを自由に作ってみたい!とのことでした。(小2 保護者)

物凄い壮大な出来上がりをイメージして取り掛かったようで、思い通りのロボットが出来ると思っていたようなのですが、実際に作ってみると、思った動きをしなかったり、全然速く動かなかったり…と想像どおりには行かなかった!という事が、子供の中ではかなりの衝撃だったようです。親としては、そこで原因を考えたり、そこまでには至らなくとも他の方法で試してみたりした、という工程が子供の発想の成長に繋がるように感じました。(小4 保護者)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センターLEARN・渋谷区教育委員会

協力:ヒューマンアカデミー株式会社