子ども・保護者プログラム

▼プログラム

2025年10月1日(水)

子どもプログラム:

「農園でアルバイト体験をして、農作物を東京に売りに行こう!〜働いて、食べて、人に届ける中でリアルに学ぶ日々の営み〜」part1

保護者プログラム:

「農園でいつもと違う視点で子育て作戦会議」

2025年10月11日(土)

子どもプログラム:

「農園でアルバイト体験をして、農作物を東京に売りに行こう!〜働いて、食べて、人に届ける中でリアルに学ぶ日々の営み〜」part2

働くプログラム Part ❶ 二本松編

10/1(水)、福島県の小中学生14名、保護者14名と東京都港区の小中学生16名が、福島県二本松市の自然豊かな農園「遊雲の里」に集まりました。

子どもたちは、地元農家の方々の指導のもと、お米の稲刈り、野菜の収穫など、実際の農作業に取り組む「農園アルバイト体験」に参加しました。最初は慣れない手つきだった子どもたちも、時間が経つにつれて協力し合い、チームで効率よく作業を進める姿が見られました。

この農園では、働いた時間に応じて報酬として農作物が渡される仕組み。「1時間でこんなに取れるんだ!」「もっと頑張ってたくさんもらいたい!」といった声が聞かれ、 自分の力で得る喜びや働くことの意味を、実感をもって学ぶ時間となりました。

保護者の皆さんは、農園の一角で「子育て作戦会議」を実施しました。

日々の悩みや家庭での工夫を語り合いながら、自然の中でリラックスした雰囲気のもと、「子どもたちをどう見守るか」「子どもたちのリアルな学び」などについて考える時間を持ちました。親子双方にとって実りの多い時間となりました。

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

この体験を通して私は、いつも食べている米がこんなに苦労をして作っているのがよく分かりました。なかなかできない体験ができて良かったです。(小5 二本松市)

私は今回LEARNの活動に参加し、稲刈りや、はせがけというなかなかできない体験をさせていただきました。最初は、初めての稲刈りをちゃんとできるか、みんなに馴染めるかどうか、とても不安だったのですが、農家さんやLEARNのスタッフの方々がとても優しく、温かく教えてくださったおかげで少しず緊張がほぐれコツを掴むことができました。稲刈りではどうしても屈伸運動が多く、鎌を使うのも力がいるので、とても体力を使いました。稲刈りだけでも大変だったのに、もっと大変な作業を毎日のようにこなしている農家さんたちは凄いなと、改めて普段お米が食べられている事への喜びや感謝を感じました。その後、はせがけと落穂拾いをして、お昼休憩に入りました。ご飯の準備をしながら餅つきを見たり、実際ついてみたり、ご飯の時も楽しい時間でした。豚汁がとてもおいしく、おかわりまでしてしまいました。お昼が終わり、水中の生き物を見たのですが、フナやミズカマキリなど、普段見れない生き物がいてワクワクしました。その後野菜を取りに行き、まだ緑のパプリカを二つ収穫して活動は終了しました。勉強になることが多く、とても楽しい1日でした!東京での活動も楽しみです。(中2 喜多方市)

私は今回のプログラムに参加して、農家さんの大変さや、みんなでやる事の楽しさ、自然の良さなどを学べました。まず、稲刈りをした時、刈った時に爽快感が楽しかったですが、それと同時に大変さもありました。人によっては、腰を痛めてしまったり、ケガをしてしまう人もいると思います。楽しさもありましたが、やはり稲刈りは大変なんだな。と思いました。もちろん田植えも大変なんだろうな…と思いました。そこも踏まえて、農家の方に感謝の気持ちが湧いてきました。みんなでやることの楽しさは、みんなで仲良く話していたり、虫を見つけたりしていて、見ているこっちも元気になってきました。きっと、1人よりみんなで作業した方が楽しいし、楽になるんだと思います。今回は港区の方も来ていて、福島とは違うことなどを話して盛り上がっているのを見て、他の地域の方と作業するのっていいんだなと感じました。自然の良さは、特に生き物観察で感じました。みんなでたくさんの生き物を捕まえて、楽しかったです。ここにたくさんの生き物がいるんだな…とすこし驚きました。私はあまり捕まえられなかったのですが、最後にみんなで捕まえた生き物を解説してもらって、とても興味深かったし、楽しかったです。雨の中の活動も楽しかったけど、今度は晴れた時にも生き物探しをしてみたいです。お昼は、地域の方などに準備してもらって、すごくありがたかったです。おにぎりがシンプルだったのにすごく美味しく感じたし、お餅もあんこときなこがあってすごく美味しかったです。豚汁も、お餅を入れてみるという、私的には新しい食べ方だったのですが、結構美味しくてびっくりしました。温室で野菜をとらせていただいた時も、こんなところに温室があったんだという驚きと、おいしそうな野菜がなっていてとてもわくわくしました。帰りに、野菜をもらってすごく嬉しかったです。なかなかできない体験ができて、大変だったけど、すごく楽しかったです。(中3 いわき市)

本人は疲れに弱く運動が続くと帰ると言い出しそうで心配もしていましたが初めての体験や他のお子さんとの時間を楽しんだようで、最後まで参加できました。午後は雨で靴が濡れたことが不快で機嫌も悪くなっていましたが、最後まで参加できたことが自信に繋がったようです。帰宅後は給料表を参加しなかった母親に見せたりしていました。(中2保護者 伊達市)

働くプログラムPart ❷ 東京編

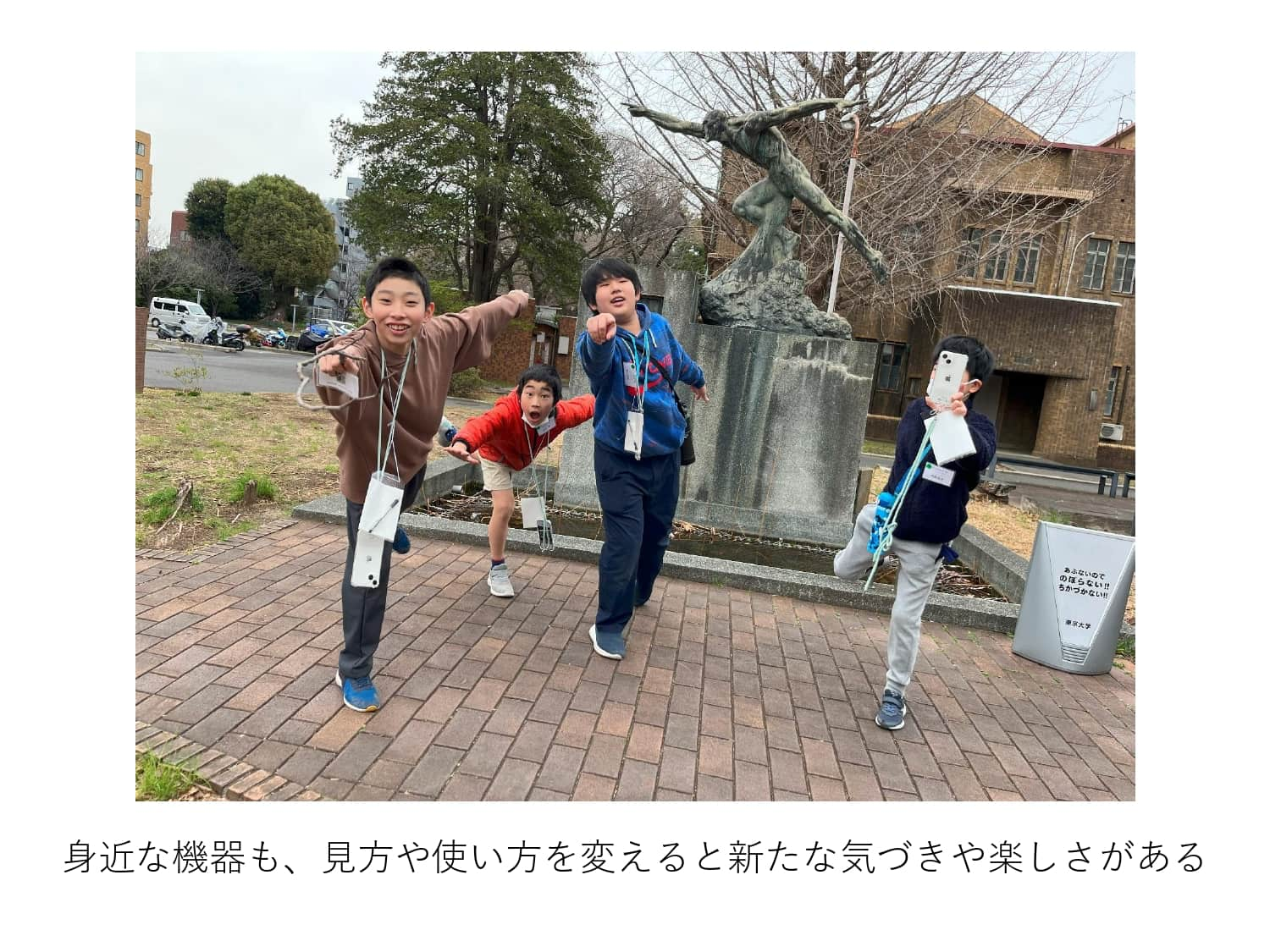

10月11日、福島県の子どもたち7名が、「自分たちが育てた野菜を東京の人にも食べてもらいたい」という思いを胸に、「働くプログラムpart❷」に参加しました。

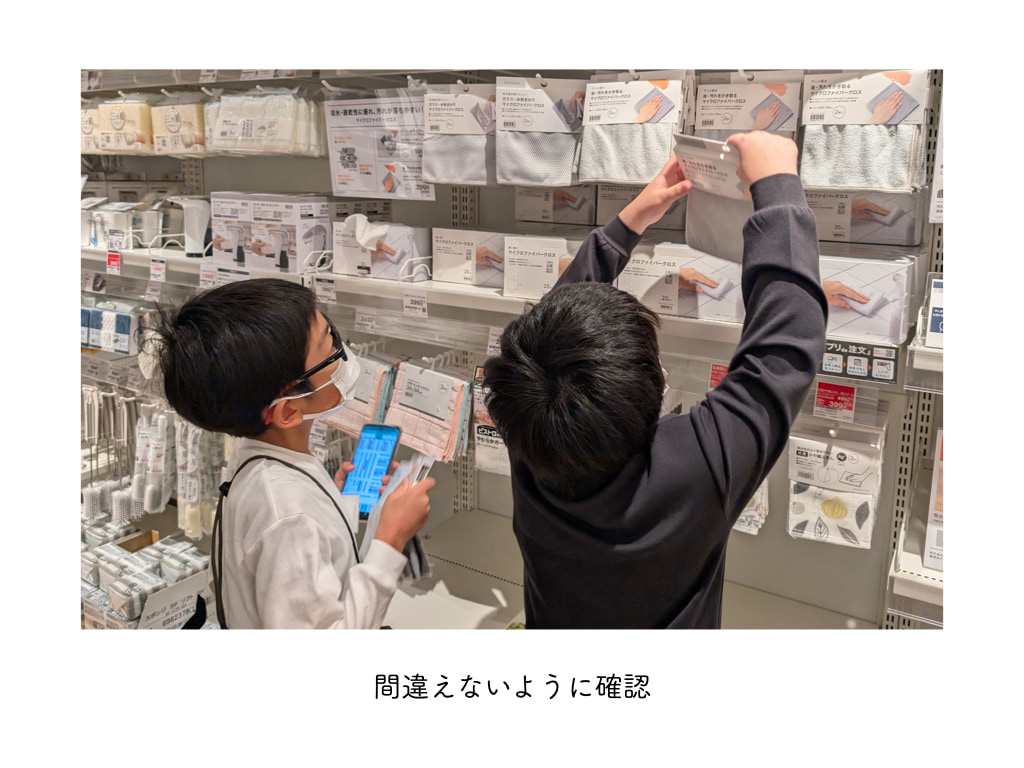

朝早くに小蕪(こかぶ)、きゅうり、トマト、なす、パプリカを収穫し、新幹線で東京まで運びました。重たい野菜を手にしながらの移動中も、子どもたちは販売のためのキャッチコピーを考えたり、値段を相談したりと、真剣な表情で準備を進めていました。

東京に到着すると、以前二本松で一緒に働いた港区の子どもたちが最寄り駅の浜松町で温かく出迎えてくれました。あいにくの雨の中でしたが、子どもたちは「おいしいよ!」「無農薬だよ!」と元気な声で呼び込み、自分たちの手で育てた野菜を一生懸命販売しました。

自分たちが作った野菜を通して人とつながる喜びや、働くことの楽しさ、伝えることの大切さを学ぶ一日となりました。

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

今回は、朝早く家を出て農家さんのところで野菜を朝どれしてから東京に行くという流れだったので、自分の収穫した野菜が実際に売られるんだということを意識しながら収穫していました。自分の中でカブは辛い物だと思っていたのですが、採れたてのカブを食べた人たちが「甘い!」と言っていて、野菜の産地や鮮度もやはり味に影響するんだなと思いました。どれがどのくらい売れるか、お客さんたちに喜んでもらえるかどうかなど色々なことを考えながら、収穫した野菜を東京まで運びました。東京に着いてフリーマーケットの会場へ行き、野菜を並べ前日作ったうちわで呼び込みをしようとしたのですが雨が降っていてどうしようかと思っていたところ、LEARNの職員の方に野菜を入れた箱を持たせてもらい、それを使って呼び込みをすることになりました。あまり多くの方を呼び込む事はできませんでしたが、何人か興味を示し話を聞いてくださった方もいて、やってよかったと思いました。結果、野菜と新米の売り上げは元手以上となり、給料も上がって嬉しかったです。東京タワーをバックに記念写真を撮り、お菓子ももらって福島に帰りました。帰る途中、いただいた給料で期間限定という言葉に釣られて買ったアールグレイティーラテミルフイュを帰ってから食べて美味しかったです。本当に楽しい1日をありがとうございました!(中2 喜多方市)

野菜や米を売る時間は長くはなかったけれど、たくさんの人が買いにきてくれてよかった。野菜が売れていく様子を見てよかった、と思った。朝、早く起きて二本松に行き、野菜を採ってきたかいがあったなと思った。会場までは予想をしていたより遠かった。家族以外と新幹線に乗ったのは初めてだった。切符を自分で持っている、と言うことももちろん初めてだ。新幹線に乗って、一人でいろんな所へ行ってみたくなった。昨年のLEARN の果樹園での仕事で、りんごで給料はもらっていたけれど、本当のお金の初任給だなとおもった。初めての給料で、駅でチョコを買った。いつもと変わらずおいしかった。そして、家に届いた新米の味。自分の労働の対価だと思うといつもよりおいしく感じた。(中3 郡山市)

事前にいただいたデータを印刷して本人に手渡し「読んでおいてね」と渡したもののちゃんと確認したのか不安なまま、当日を迎えました。朝は予定どおりの時間に(プロレス以外でこんなことありません。)出発し、野菜の収穫へ。途中の車内で、まつりで収穫した米がいくらで販売されるのだろうという話題から、米がスーパーでいくらで売られているか、我が家では一回に何合くらい炊いているのか、そして、福島県のブランド米の話など、いつもは話題にのぼらないような話をすることができました。東京での販売の話は、チラシを袋にいれる仕事を手伝ったよ、と言葉少なめの報告でしたが、スタッフの皆さんに声をかけていただいて、ほんとにみんな優しい人たちばっかりだね、とニコニコしていました。お金で給料をもらったのも初めてのことでうれしかったようです。行きの新幹線でお菓子をいただいたお友達に、お給料を使ってキオスクで買ったチョコを、さっきのお礼ですとひとつ差し上げたそうです。そんなことできるんだ!気が利く!とびっくりしました。貴重な経験をしていただき、ありがとうございました。(中3保護者 郡山市)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:福島県教育委員会・東京大学先端科学技術研究センターLEARN

軽井沢からレクチャー.jpg)

レクチャー.jpg)

レクチャー.jpg)

レクチャー.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)