山梨県道志村にある「養老の森」に、鳥や生き物好きの12名の子どもたちが集まりました。

今回のテーマは「観察」。森に暮らす野鳥たちのさえずりを手がかりに、生き物同士のコミュニケーションの様子を探りました。森の中を歩きながら、子どもたちは耳を澄ませ、「鳥たちはどんな方法で、何を伝えているのかな?」と想像を巡らせていました。

講師には動物言語学の第一人者・鈴木俊貴先生をお招きし、日々森を歩き観察を続ける姿を間近で見ることで、「観察すること」の奥深さや面白さを実感。鈴木先生の「観察の仕方」を「観察する」体験を通して、子どもたちは自分自身の視点や感性を磨くきっかけを得ました。自然と向き合う中で、何よりも大切なのは「好奇心」。そのことを体いっぱいで学ぶ、豊かな一日となりました。

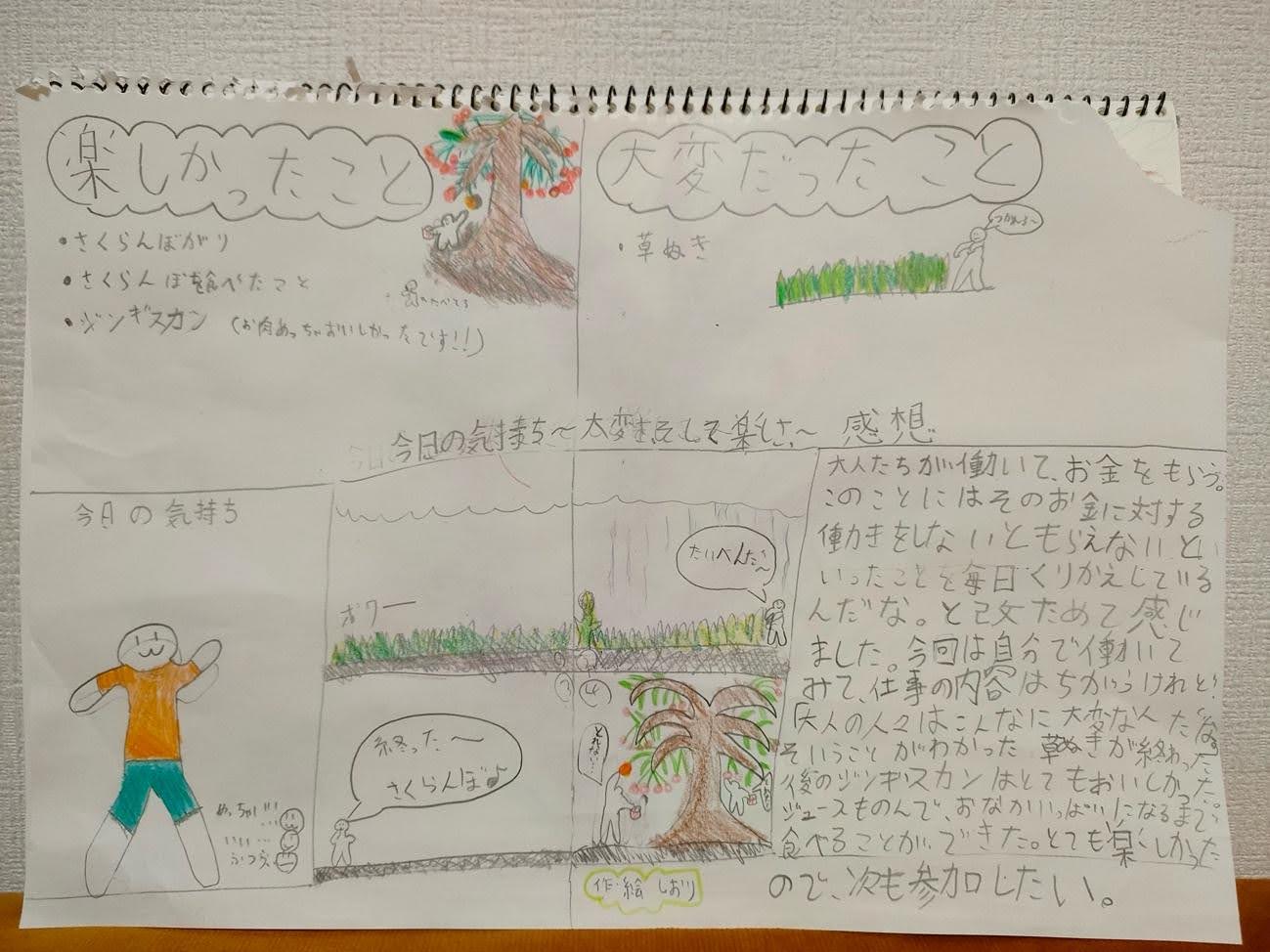

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

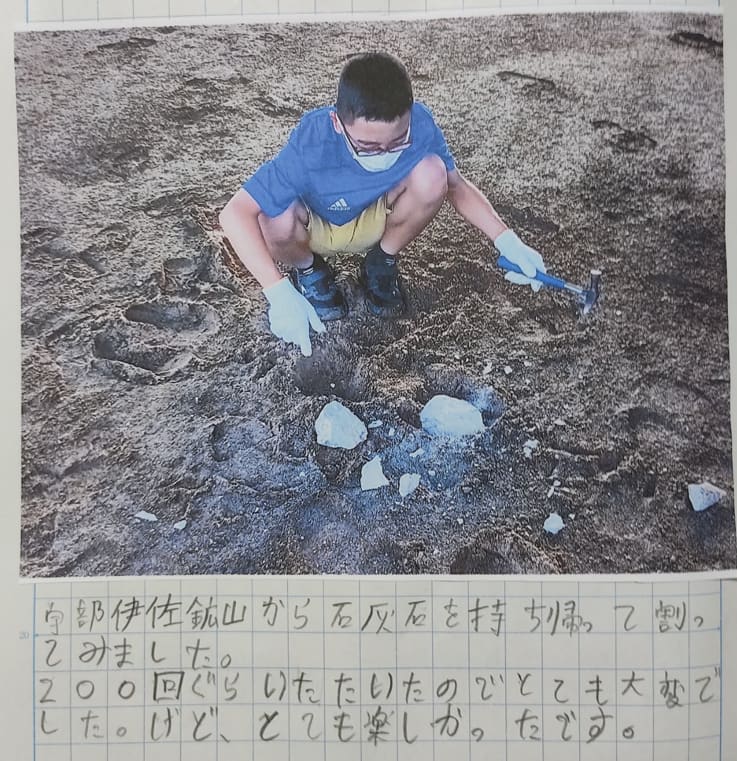

「百聞一見に如かず」というように、自分の五感をフルに使った活動だった。鈴木先生と過ごした時間の中で、僕が特に印象に残ったことは次の通りだ。夏場ということもあり、木々が覆い茂っていたため鳥の姿が見えにくかった。鈴木先生曰く、この時期は鳥にとっても人間の姿が確認しにくいうえに、鳥同士でも姿の確認が難しい状況になる。このため、より一層コミュニケーションをとるために、鳥たちは鳴き声が活発になるということだった。よく耳を澄ますと、色々なバリエーションの音が聞こえることに気が付いた。人間に限らず、動物もお互いに理解し合うためには、コミュニケーションが必要だということを再認識した。近年コロナ禍をきっかけに、現代社会において急速にIT化が進んだ。学校の授業や会議もオンラインを活用して遠隔でもできるようになり、対面以外のコミュニケーションの手段は以前より増えてきている。しかしその一方で、何か大切なことが失われた気がする。直接顔を突き合わせて話すことで感じ取っていた、顔の表情や雰囲気、声のトーン等の微妙な変化が分かりにくくなったのではないだろうか。こうして考えてみると、オンラインを使うことがない動物にとっては、いかに「鳴き声」が重要なコミュニケーションツールであるかがわかる気がする。(高1 東京都)

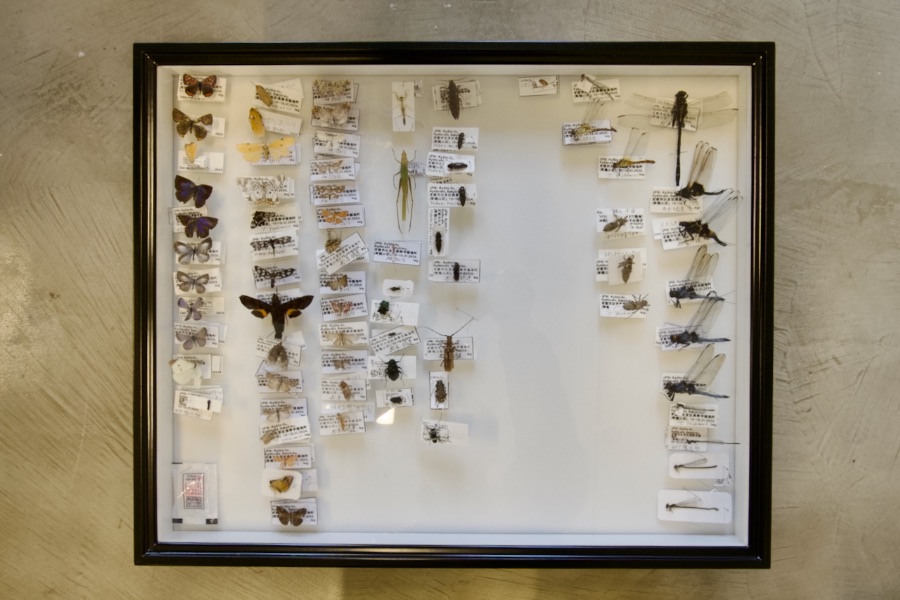

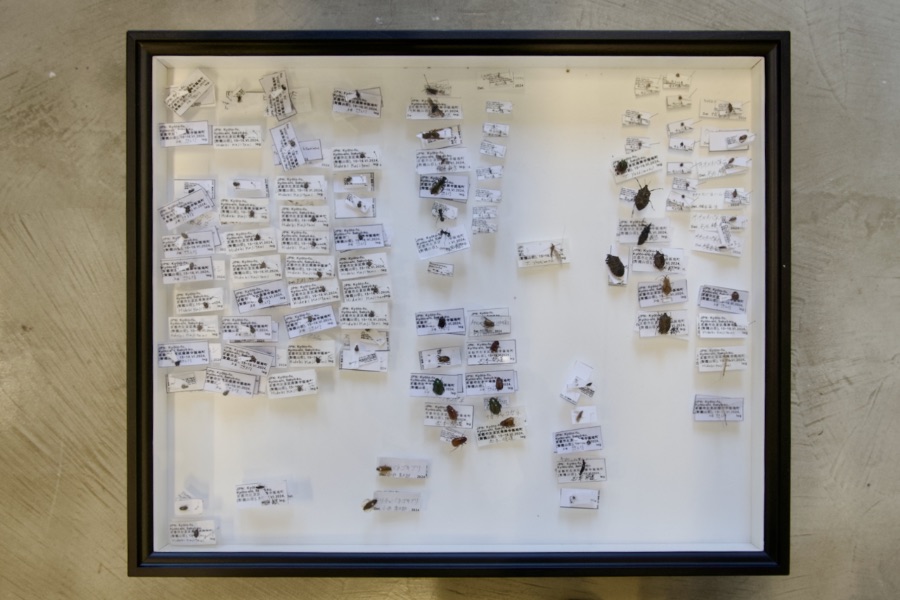

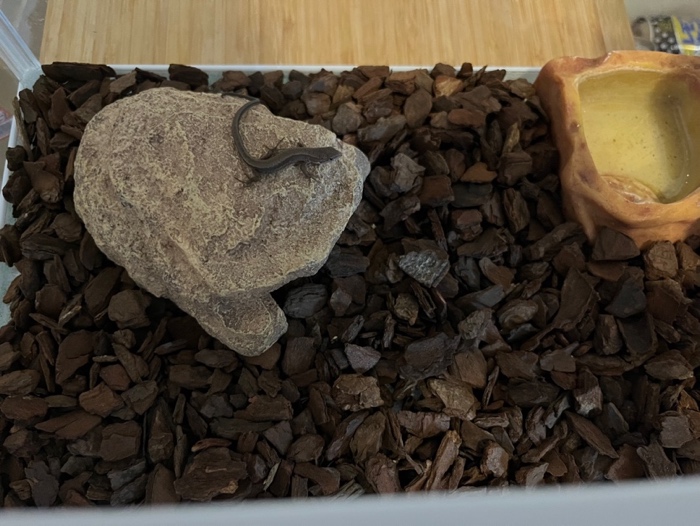

生物に興味があるので、よく観察とか採集とかに行ったりするのですが、今までほぼ全て目で見て探してきたので、鈴木俊貴先生の立ち上げた動物言語学を研究して行く中で鳥の声を聞きその現場の状況を探って鳥を探すという詮索方法に感銘を受けました。やはり人間も元々自然の一部である以上、視覚以外の感覚を使って生物やその行動を感じ取り調査する事が大切なのかと思いました。ところでチンパンジーなどのフォベアによって高い視力を持ち複雑な顔の動きが見分けられる様になった霊長類は表情で仲間とコミュニケーションを取ることができ、その一部は、人間の手話を理解し、人間とある程度意思の疎通が可能でして、巷で霊長類が高度な生物といわれる所以は意思疎通ができるからなのかと考えてみたりしていたのですが、今回俊貴先生のお話の中で、シジュウカラ以外の鳥もシジュウカラの言葉を理解することができると知り、何も霊長類だけが特別な存在ではなく、言葉を持っているというのは彼らにとっては当たり前のことなのかと思い、言葉は種族の壁を越えるとはこういうこともいうのかと思いました。(中3 東京都)

私は小鳥が好き。うちの周りにも鳥がいっぱいいる。庭にも来る。鳥小屋を付けたがまだ入ってこない。今回のプログラムは行きたくないしか思わなかった。私は普段から緊張して人としゃべることができないので、知らない人がいっぱいいるし、母親と離れると思うと、とても緊張した。嫌な気持ちになった。でもなんとなく行っておいたほうがいいと感じた。現地に到着して帰りたくなった。参加したほうがいいと思った。いま帰ったら後悔するかもと思った。その場で悩んだ。ちょっとなら参加できるかもと思った。参加していた時間は鳥のことを考えていた。鳴き声がするけど鳥がいなかった。今日はもう来ないと思った。自分で「かえりたい」のカードを見せることが出来た。カードを見せることも緊張した。森だからうちの方よりもっと鳥が見られるのかと思った。鳥がいなかった。鳴き声は3種類くらい聞こえた。姿を見ることが出来なかった。見たかった。先生の話、ちょっと興味あった。もうちょっと聞きたかった。鳥にとって危ないと感じる色は黄色と黒のしましま。黄色と黒も危険を感じるそう。人間も無意識のうちにそういう色を選んでると先生が言っていた。東京タワーも元は赤と白ではなく、黄色と黒の予定だったらしい。もし、またこういうイベントに行く機会があれば、参加できるようになりたい。(中3 神奈川県)

アオバトの鳴き声が録音出来たこと。「やったー!!!!!!!!」と思いました。何で人間の言葉に似た音を出せるのかな、鳥の声帯ってどうなってるんだろうと家に帰って録音を聴いて思いました。鈴木先生は一言で言うと凄い。鳥の生態を分析して鳥がどの様な言葉を喋っているのか理解できるなんて感動しました。今回もlearnで新しいお友達が出来て嬉しいです。(小5 東京都)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター LEARN・(株)ニトリホールディングス

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)