飛行機が不時着し、森の中で1日を生き延びなければならなくなったら。森の中では何が聞こえるのでしょう。何が見えるのでしょう。何を感じるのでしょう。感覚が研ぎ澄まされた時、雄大な自然への魅力を様々に感じることができるかもしれません。そして、森の中で過ごす1日には、現代の日常では決して知ることのできない「何か」がたくさん詰まっています。それらはきっと、君の世界と興味を広げてくれるはずです。

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

当たり前のことが当たり前じゃなくなってから、そのありがたみに気づく

段ボールで寝たことなどなかったため、最初はテントで寝るつもりだった。しかし、テントが一人だと立てられなかったため、しかたなく段ボールで寝床を作って寝た。虫が入ってきそうな穴は全てガムテープで塞いだ。おかげで虫は全く入ってこなかった。 段ボールで寝ると体の節々が痛くなるし床がかたくて全然眠れなかった。しかしこうして実際にやってみることで布団や枕のありがたみに気づいた。当たり前のことが当たり前じゃなくなってから、そのありがたみに気づくのだろう。(中3 千葉県)

りんごひとつでもお腹が結構いっぱいになったことに驚いた

場所選びを焚き火の煙が来ないところで、広くてたいらなところを探してそこに拠点を作った。

段ボールの中だったからか、思ったより夜も寒くなかった。

りんごひとつでもお腹が結構いっぱいになったことに驚いた。

水が思ったより減らなかった。

似鳥会長のお話がものがたりみたいですごくおもしろかった。(中1 東京都)

2日間を自由に使って沢山の事を学ぶことができた

学校の授業はすごく簡単なのに、一つの問題に時間を無駄に消費するので先に問題を解いておこうと思っても言われた通りに行動しないと怒られるので決まった時間に決まった数の事しか学ぶことができないけれど、この2日間は自由に時間を使って良かったので学ぶことの数が決まっていなかったので、いつもの2日間より、キャンプに行った2日間の方が沢山のいろいろなことを学ぶことができたので、すごく良かったと思います。(小5 栃木県)

何時に寝たかも分からないし、何時に起きたかも分からなかった

一番心に残った事は火起こしに苦労したことです。SOS券を使っても火がつかず、火起こしの大変さを知りました。また火がつかなかったためあった食材も加熱することができなくておなかが減りました。でも同じテントで泊まった人と仲良くなったり、みんなで鬼ごっこをしたり、とても楽しかったです。いつも当たり前だと思っていることに大切さ、水や火がいつでもつかえること、毎日お腹いっぱい食事ができることのありがたみを知りました。また時間もわからなかったので何時に寝たかも分からないし、何時に起きたかも分からなかったので、時計がなければ困ることがたくさんあるなと感じました。(小5 長野県)

キャンプで学んだことは、自分で考えてやること

テントのことや火をたく時のことこと、朝ごはんのことを自分で考えてやってとても楽しかったです。また身についたことは、

・後のことを考えて行動すること。

・どうすれればいいか考えること。

・一番重要なことを優先してすること。

の3つが自分で身についたものだと思います。(中1 長野県)

自分も頑張ろうと思いました

とても疲れましたが、普段できないことなので、体験できてよかったです。スタッフさんが言っていたように、災害時にも使えるスキルだと思います。僕はスタッフさんたちとキャンプファイヤーを囲んで話をするのが一番楽しかったです。

他の子たちは、ほぼ皆年下で、昔の自分を見ているように思ったりしました。ある男の子が不登校ということを教えてくれて、つらい理由も話してくれました。自分も同じ状態だと教えたら、どのように出席日数を取ったりしているのか?など質問もしてくれました。自分より若いのに大人のような子もいて、自分も頑張ろうと思いました。(中3 東京都)

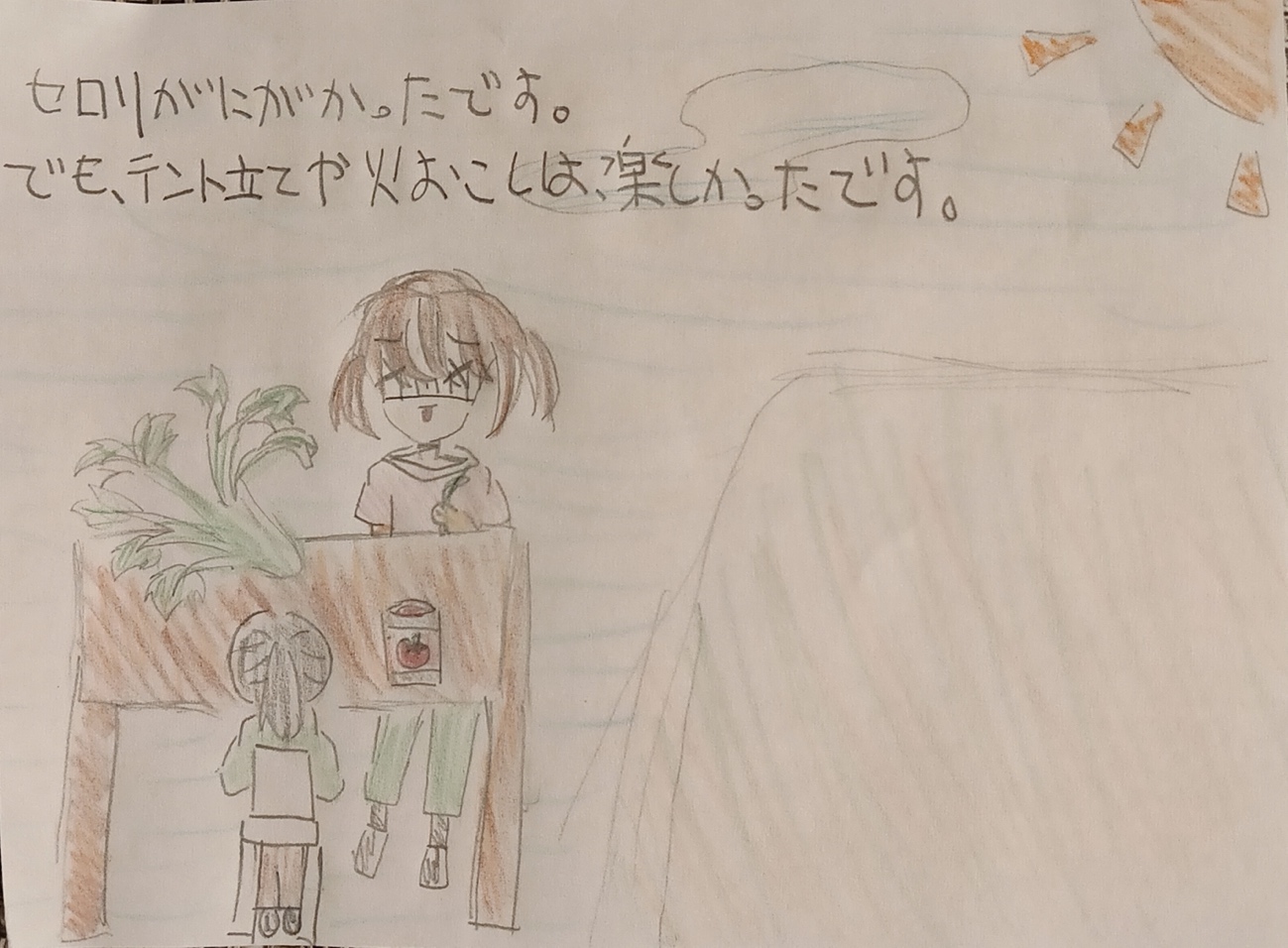

「キャンプの感想」

火を絶やさないように、段ボールをちぎって火の燃料にした。次にやることはラーメンを作ることだ。ただだんだん初対面の友達とも打ち解けてきて、なんだか面白くなってきて、だんだんとふざけ合うようになって、ひどいラーメンが仕上がった。食べられたものではない。もうこうなったらもっとふざけてしまえ。次はパイナップルの缶詰を開けよう。普通なら失敗しようがないが、缶切りなど使ったことはない。結局力業。投げたり、石で叩いたり。何とか開いたけど、汁が飛び飛び散ったし手もベタベタでなんだか食べた気がしない。

朝は4時に起きて、外はもう明るかった。空気がおいしい!すっきりした目覚めとまではいかないが、いつもと違う新鮮な朝を感じた。それから、みんなを起こして、また火おこし。チョコをもらって、みんなで食べて、でも朝ご飯がチョコなんて家では考えられない。一晩、親から離れて過ごして、やっぱり会えた時は嬉しい。でも、親なしキャンプも友達がたくさんできて楽しかったから、もう一回やりたい!(小5 東京都)

ステレオタイプをなくし、多様な考え、個性を尊重するようにしていけば家族も幸せになるのかなと思った経験でした

新型コロナウイルスが流行し未曾有の危機を迎えたことで、仕事にだけ集中し、家族との時間、子育てもほとんど妻任せで、妻や子供の話を真剣に聞くことをしていなかったと猛省しました。同じ悩みをもった親や異業種の方の多様な意見を聞き、家族の幸せを一番にと思って参加してみました。焚火をしながらのBBQではいろんな悩みや、多様な意見を聞くことができました。社会が勝手に決めつけている役割さえ改めて考えさせられました。ステレオタイプをなくし、多様な考え、個性を尊重するようにしていけば家族も幸せになるのかなと思った経験でした。(中3 保護者)

ルールがないからこそ自分で考え、選択し、行動するということができるのだ、と改めて感じました

子育てでは、なるべく口出ししない、自分で決めさせる、と意識しているつもりが、どうしても目に入ってしまってついこちらのやり方を選択させてしまうという機会が多かったと思います。プログラムを通して、食べなくてもいい、寝なくてもいい、学ばなくてもいい、目的がなくてもいいと、ルールがないからこそ自分で考え、選択し、行動するということができるのだ、と改めて感じました。 苦手なセロリをそのままかじったこと、初めて会ったお友達と一緒に寝床を作ったこと、 スケジュールの無い1日を過ごしたこと、全て娘にとっての良い経験になったと思います。(小4 保護者)

学ぶ楽しさ・生きる喜びを見出すきっかけ作りになったのではないかと想像しています

「もう二度と参加しない」。

これが息子の第一声でした。11年しか生きていない上、モノに関しては何不自由なく育った彼なので無理もないかもしれません。喉が渇いて、お腹が空いて、寒くて、疲れが溜まって、そしてそれがイライラに変わった彼の素直な感想だったのだと思います。そんな彼でしたが、帰宅後にお腹が満たされてリラックスするとご機嫌に戻り、お夕食時には今回の体験談を語り止まないほどでした。早々に飲み干したため水無しで過ごした 15 時間強、汚れた手で掴んで食べた麺のお夕食、土の上に段ボールを敷き、寝袋を掛け布団代わりに過ごした寒くて眠れない夜、について熱く語っていました。火起こしによる数カ所の指の負傷も痛いと言いながら、どこか誇らしげでした。

似鳥会長の講演では、ハラハラするような態度でしたが、「悲しかったから」と言って大変詳しく覚えており、どれほど彼にとって刺激的な内容だったかが分かりました。同時に、聞いている態度と記憶している内容量は必ずしも一致しないと反省させられました。まだまだ乗り越えなくてはならない不登校問題はありますが、学ぶ楽しさ・生きる喜びを見出すきっかけ作りになったのではないかと想像しています。(小5 保護者)

この経験がすぐには役に立たなくても、きっと息子の人生の中で、何かの支えになってくれる時が来るのではないかと強く思える経験でした

今回のプログラムは、子どもが想像していたよりも過酷だったようで、翌朝のお迎えの 際には、『喉が乾いた、お腹も空いて僕はいっぱい我慢した、もう帰る!』など、本当に不機嫌そうでしたが、移動の車の中で、お茶や昨日の食べ残したパンなどを口にしたことで気持ちが落ち着き、プログラム中での出来事を少しずつ話し始めました。

火がなかなか着かず苦労したこと、ついたときの喜び。 箸がなくて、ラーメンを冷たくなってから手で食べてまずかったこと。 腕時計がない中で時間を知るために、星の位置で予測しようとしたが、たくさん木がはえていて空が見渡せず、うまくいかなかったこと。

一番仲良くなった友達と寝袋で寝ていたら、その友達がキツネに顔を舐められてビックリしたこと等々、沢山話してくれました。

今回のミッションでは、息子の気持ちが大きく動いた瞬間が詰め込まれていたと感じて います。この経験がすぐには役に立たなくても、きっと息子の人生の中で、何かの支えになってくれる時が来るのではないかと強く思える経験でした。(小5 保護者)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター・(株)ニトリホールディングス