comsuru

東大駒場リサーチキャンパス公開2025 LEARN セミナー『先端研 LEARN が考える科学技術を学ぶ心得とは?』

2025年5月31日

東大先端研LEARNは、科学技術と学びの本質を問い直すセミナー「先端研LEARNが考える科学技術を学ぶ心得とは?」をキャンパス公開で開催しました。

本セミナーでは、森林生態学・環境エネルギー・がん代謝学・動物言語学といった異なる分野で活躍する4名の研究者が登壇。それぞれが、自身の問いと向き合い続ける姿勢や研究の魅力を語りました。単に知識を得るのではなく、「自分の問いに、自分の方法で取り組む」ことの重要性が強調され、参加者に深い示唆を与えました。教育関係者や学生、保護者など多様な立場の参加者にとって、これからの学びを見つめ直す貴重な機会となりました。

軽井沢からレクチャー.jpg)

レクチャー.jpg)

レクチャー.jpg)

レクチャー.jpg)

参加者からの寄せられた感想を抜粋して、以下に報告いたします。

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

個性豊かな先生達の話を聞いて、世界のいろんなところに面白さとチャンスがあることがわかった。ワクワクは幅広くいろんなところに散りばめられていると思った。(小学生・埼玉県)

今回、好きなことを突き詰めている先生方のお話を聞くことが出来、有意義な時間を過ごせました。例えば、鈴木先生は、生き物が好きという気持ちからシジュウカラの研究を今でも黙々とされていて、そのようなことを自分も作りたいなと思いました。(中学生・広島県)

先生方が好きを極めて今の研究を夢中で追いかけておられる姿が印象的でした。好きな事ややりたい事をやっているんだけれど、それが社会的にも必要とされて、収入まで得られて持続可能というのは、幸せの極みだと思いました。最後のトークテーマについて。学校は「人が育つ場所としての一つの大切な選択肢」だと私は思いました。学校だからこそ体験できることや、学校でなら得やすい学びがあるものの、必ずしも学校でなければいけないというわけではない。多様な学び場所の選択肢があっていい。どの子にも、自分に合った学びの場が複数もてるといいな、と思います。(教育関係者・神奈川県)

研究をされている方々は、それぞれの研究分野への愛が熱かったです。好きでなければ続けられない。どの時点で、「好き」に気づくかは人それぞれではあったようですが、わりと早い時点で「好き」に気づいているように感じました。また共通していたのが、幼い頃から自然の中で過ごすということ。自然や人間に興味を持つことで、「もっと知りたい」が出てくるのだなと思いました。一方で、常日頃小学生を相手にしていると、だれもが科学分野に興味関心を持つのではないと感じています。子供はみな科学が好きとか言うけれど、実験をやってみて「スゲぇ!」で止まる子と「何でだろう? もっとやってみよう!」につながる子の違いは何だろうと考えています。スポーツもみんながみんな好きなわけではないのと同じで、人によるとしか言えないのかな…。研究者の方々の熱いお話は、難しすぎて分からないところもありましたが、その熱量を感じられるだけでも興味を持つことができました。ありがとうございました。(教育関係者・群馬県)

今日は普段ではこれほど短時間に詰めて聞くことができないような貴重なお話しを聞くことができ私自身ワクワクし、また自分の子どもの頃の自分と重ねて思い出し楽しく聞き入ってしまい、気付くと終わりの時間になっていました。また中邑先生の各先生への問いかけも、相変わらず面白く、まとめとしても聞くことができ大変楽しく過ごすことができました。具体的な感想としては、鈴木先生は少年の心を忘れずというより本物の少年でした。「今、鳥の声が!」「鳥の声が聞こえると今やっていたことを忘れてしまう」「検索したことは誰が調べたもの」など、今の生徒たちに1番響いてほしい言葉を気付かせていただきました。大澤先生の、すでにできている1から考えるのではなく、何も無いゼロから考える、1に疑問を持つことの大切さ、Nobody knous the answer。本当にそう感じ、生徒たちにもそれを感じさせることができるプログラムを考えようと思いました。森先生の次世代ではなく次々世代を見据えた取り組みにも感激し、さらに未来を見据えて行動することの大切さや意義に気付かされ、生徒たちにも未来に繋がること、自ら考え興味を持たせようと思いました。飯田先生の風力発電についても初めて知ることが多く、興味のあることに対して本気になるとでいろいろなところに繋がっていき、これからもさらに繋がっていくのだという、明るい未来の見つけ方を教えていただきました。本当にどの先生方の話を聞いても心に響き心が温まる。そして素敵な話を聞くと幸せな気持ちになるのだと感じることもできました。(保護者・静岡県)

各研究室の展示を見てはいたが、直接研究者のお話を伺えたのでとても中身に興味が湧いた。子供と一緒にセミナーに参加できたことで、寝る前に模型のヘビの話や風車の話が出来て嬉しかった。何かのためになるかもしれないから勉強するいうのではなく、人は好きなもの、自分の興味のある分野を突き進んでいたほうが、話題が豊富に話せるし、魅力が伝わると思いました。休憩のない1時間半は子供にとっては長い講義になりますが、情熱がある研究者の側にいると、何か惹きつけられる空気感は意図せず伝わってしまうものだと思いました。参加出来て良い時間を過ごせました。(保護者・兵庫県)

研究者の皆さんが楽しそうにお話されているのが印象的でした。自分が本当に好きなことを話すのってとても楽しいですよね。話を聞いている私もワクワクしましたし、とても前向きな気持になりました。また、私が人に興味があるのは、わからないことがたくさんあるからだと改めて気づきました。人と接したり対話を重ねて理解が深まったと感じた瞬間や、自分にない発想にふれる瞬間、理解しようとあれこれ試行錯誤している瞬間などはいつもワクワクします。また、「学校に主体的に関わり、うまく利用する」という発想は私にとっては新鮮でした。学生時代の自分がいかに受け身だったか、だから社会人になった時に苦労したのだと、納得しつつ、もったいなかったと今更ながら過去の自分に対して反省しました。(会社員・茨城県)

<本プログラムについて>

イベント概要はこちらから

主催:東京大学先端科学技術研究センターLEARN

LEARN with NITORI@山梨県『動物言語学入門〜僕はどうやって、鳥の言葉を見つけたか?』

2024年9月8日

山梨県道志村にある「養老の森」に、鳥や生き物好きの12名の子どもたちが集まりました。

今回のテーマは「観察」。森に暮らす野鳥たちのさえずりを手がかりに、生き物同士のコミュニケーションの様子を探りました。森の中を歩きながら、子どもたちは耳を澄ませ、「鳥たちはどんな方法で、何を伝えているのかな?」と想像を巡らせていました。

講師には動物言語学の第一人者・鈴木俊貴先生をお招きし、日々森を歩き観察を続ける姿を間近で見ることで、「観察すること」の奥深さや面白さを実感。鈴木先生の「観察の仕方」を「観察する」体験を通して、子どもたちは自分自身の視点や感性を磨くきっかけを得ました。自然と向き合う中で、何よりも大切なのは「好奇心」。そのことを体いっぱいで学ぶ、豊かな一日となりました。

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

「百聞一見に如かず」というように、自分の五感をフルに使った活動だった。鈴木先生と過ごした時間の中で、僕が特に印象に残ったことは次の通りだ。夏場ということもあり、木々が覆い茂っていたため鳥の姿が見えにくかった。鈴木先生曰く、この時期は鳥にとっても人間の姿が確認しにくいうえに、鳥同士でも姿の確認が難しい状況になる。このため、より一層コミュニケーションをとるために、鳥たちは鳴き声が活発になるということだった。よく耳を澄ますと、色々なバリエーションの音が聞こえることに気が付いた。人間に限らず、動物もお互いに理解し合うためには、コミュニケーションが必要だということを再認識した。近年コロナ禍をきっかけに、現代社会において急速にIT化が進んだ。学校の授業や会議もオンラインを活用して遠隔でもできるようになり、対面以外のコミュニケーションの手段は以前より増えてきている。しかしその一方で、何か大切なことが失われた気がする。直接顔を突き合わせて話すことで感じ取っていた、顔の表情や雰囲気、声のトーン等の微妙な変化が分かりにくくなったのではないだろうか。こうして考えてみると、オンラインを使うことがない動物にとっては、いかに「鳴き声」が重要なコミュニケーションツールであるかがわかる気がする。(高1 東京都)

生物に興味があるので、よく観察とか採集とかに行ったりするのですが、今までほぼ全て目で見て探してきたので、鈴木俊貴先生の立ち上げた動物言語学を研究して行く中で鳥の声を聞きその現場の状況を探って鳥を探すという詮索方法に感銘を受けました。やはり人間も元々自然の一部である以上、視覚以外の感覚を使って生物やその行動を感じ取り調査する事が大切なのかと思いました。ところでチンパンジーなどのフォベアによって高い視力を持ち複雑な顔の動きが見分けられる様になった霊長類は表情で仲間とコミュニケーションを取ることができ、その一部は、人間の手話を理解し、人間とある程度意思の疎通が可能でして、巷で霊長類が高度な生物といわれる所以は意思疎通ができるからなのかと考えてみたりしていたのですが、今回俊貴先生のお話の中で、シジュウカラ以外の鳥もシジュウカラの言葉を理解することができると知り、何も霊長類だけが特別な存在ではなく、言葉を持っているというのは彼らにとっては当たり前のことなのかと思い、言葉は種族の壁を越えるとはこういうこともいうのかと思いました。(中3 東京都)

私は小鳥が好き。うちの周りにも鳥がいっぱいいる。庭にも来る。鳥小屋を付けたがまだ入ってこない。今回のプログラムは行きたくないしか思わなかった。私は普段から緊張して人としゃべることができないので、知らない人がいっぱいいるし、母親と離れると思うと、とても緊張した。嫌な気持ちになった。でもなんとなく行っておいたほうがいいと感じた。現地に到着して帰りたくなった。参加したほうがいいと思った。いま帰ったら後悔するかもと思った。その場で悩んだ。ちょっとなら参加できるかもと思った。参加していた時間は鳥のことを考えていた。鳴き声がするけど鳥がいなかった。今日はもう来ないと思った。自分で「かえりたい」のカードを見せることが出来た。カードを見せることも緊張した。森だからうちの方よりもっと鳥が見られるのかと思った。鳥がいなかった。鳴き声は3種類くらい聞こえた。姿を見ることが出来なかった。見たかった。先生の話、ちょっと興味あった。もうちょっと聞きたかった。鳥にとって危ないと感じる色は黄色と黒のしましま。黄色と黒も危険を感じるそう。人間も無意識のうちにそういう色を選んでると先生が言っていた。東京タワーも元は赤と白ではなく、黄色と黒の予定だったらしい。もし、またこういうイベントに行く機会があれば、参加できるようになりたい。(中3 神奈川県)

アオバトの鳴き声が録音出来たこと。「やったー!!!!!!!!」と思いました。何で人間の言葉に似た音を出せるのかな、鳥の声帯ってどうなってるんだろうと家に帰って録音を聴いて思いました。鈴木先生は一言で言うと凄い。鳥の生態を分析して鳥がどの様な言葉を喋っているのか理解できるなんて感動しました。今回もlearnで新しいお友達が出来て嬉しいです。(小5 東京都)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター LEARN・(株)ニトリホールディングス

LEARN in やまぐち 2024『初めてのアルバイト体験~働いて買い物ミッションに挑戦してみよう!~』

2024年9月7日、11月27日

▼子ども向けプログラム

◯おうちで働いて買い物コース

2024年9月7日(土)

◯ニトリで働いて買い物コース

2024年11月27日(水)

▼保護者向けプログラム

◯子育て相談&作戦会議

2024年9月7日(土)

2024年11月27日(水)

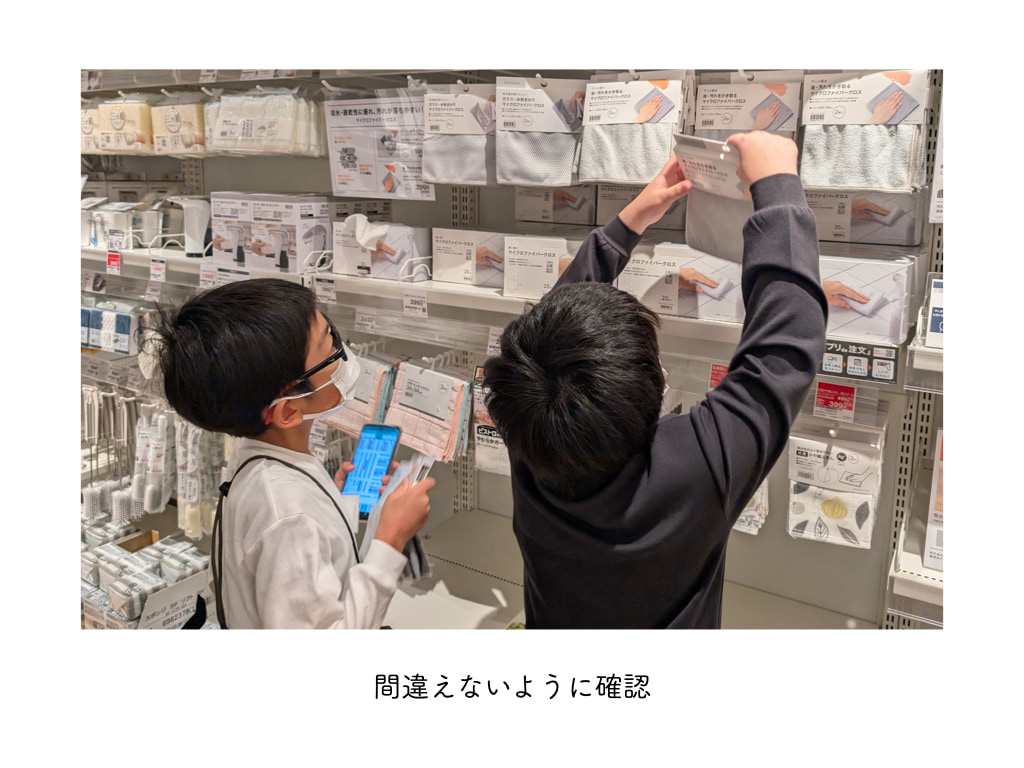

「働くってなんだろう?どれくらい大変なんだろう?」という問いから始まるプログラムに、山口県内の小中学生20名が参加しました。2つのコースから、自分ができそうな働き方を選びました。家でお手伝いをする「おうちで働くコース」と、お店で品出しのアルバイト体験をする「ニトリで働くコース」。どちらも、それぞれの挑戦や学びがありました。買い物ミッションでは、家族のための品物を一つ買うという制限をクリアしながら、予算ギリギリまで買おうと頭をつかっていました。

—プログラムの様子 —

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

<子どもたちからの感想>

アルバイトを毎日続けるのは大変だった。でも、もう少し続けてもよかったかな、と思った。買い物は、税込価格と本体価格で少し迷ったけど、ちゃんと買い物できて良かった。買ったものを家族みんなで食べて、美味しかった。(小4)

楽しかった。緊張せず、もくもくと作業できた。初めてスーパーで買い物をした。計算間違いをして、900 円くらい余ってしまった。仕事でスマホが使えるとは思ってなかった。仕事は楽しかった。ニトリで働きたいと思った。(中1)

カートを押したり、箱から出したり、大変だったけれど、とても楽しかったです。帰ってから、足が痛くなっているのに気がつきました。毎日やるのはきついけど、でもやれると思います。買い物の時間が少なくて、ちょっと焦りました。でも、ギリギリまで買えて、良かったです。いつもは買ってもらえないブタ麺が買えました。(小5)

最初は、ニトリでどんなことをするのかなと、不安もあったけど、実際にみんなで体を動かして作業し始めたら、不安もなくなった。働く時間がとても短く感じた。本当に楽しかった。段ボールを開けるカッターがいつもと違って短く、開けやすかった。スマホみたいな機械で、バーコードをピッとすると売り場がわかったり、新商品の情報がわかって、面白かった。ほかの会社でのお仕事もやってみたいと思った。学校でする勉強よりも面白かったから、早く働きたいと思った。(小4)

<保護者からの感想>

今回はとても良い体験になったと思います。家のアルバイトは、時間がかかったり、もっと綺麗にと熱中して時間オーバーするくらい、一生懸命やってくれました。綺麗になることで達成感を感じていたようですし、家族が喜んだことも嬉しかったようです。(小4 保護者)

始めるまではあまり乗り気でない様子だったが、できそうなお手伝いを表にして、できたものに ◯ をすることにして始めた。すると、こちらが言わなくても「やってるよ。◯して。」と言うようになった。初めての内容も、◯してほしいから、とチャレンジできていた。夏休みは放課後デイサービスで過ごして毎日日程が違う中、よく頑張ったと思う。よい経験をさせて頂きありがとうございました。(中1 保護者)

普段は経験できない「働いてお金をもらう」という機会が、モチベーションを大きく刺激したようで、学校では掃除の参加自体を嫌がる長男が「お給料をもらうのだから」と、床掃除を自発的に始めたという事実に、環境が違えば、こうも変わるのかと驚きました。兄弟 2 人とも、家に帰ってからも、今回の体験の話が止まりませんでした。

「合計する時に何算を使うかわからないと買い物できないから、学校の勉強も必要」 と、自分なりに今回の体験と学校の勉強とを結び付けて考え、能動的に学ぶきっかけとなってくれたように思います。今回の学びを日々の生活に生かしていきたいと思います。(小2 保護者)

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター・山口県

協力:株式会社ニトリホールディングス

LEARN with NITORI 2024@對龍山荘@東大先端研『虫調査プログラム~閉ざされた庭に住む生き物の秘密に迫れ~』

2024年 6月15〜16日、7月21日、9月27日

虫調査プログラム

~閉ざされた庭に住む生き物の秘密に迫れ~

▼プログラム

◯虫調査プログラム @對龍山荘

2024年6月15日(土)〜16日(日)

◯標本整理 @東大先端研

2024年7月21日(日)

◯標本同定および養老孟司先生への報告会 @東大先端研/オンライン

2024年9月27日(水)

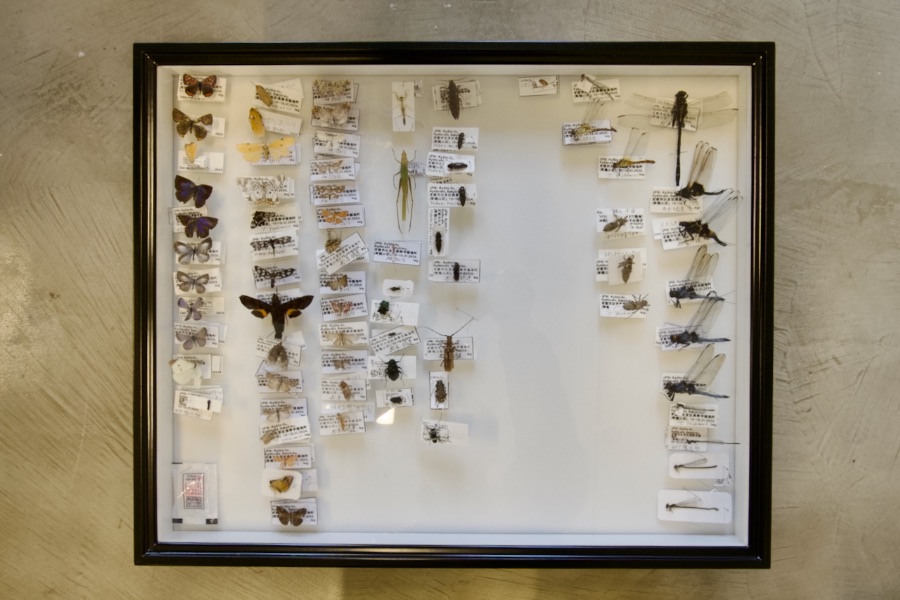

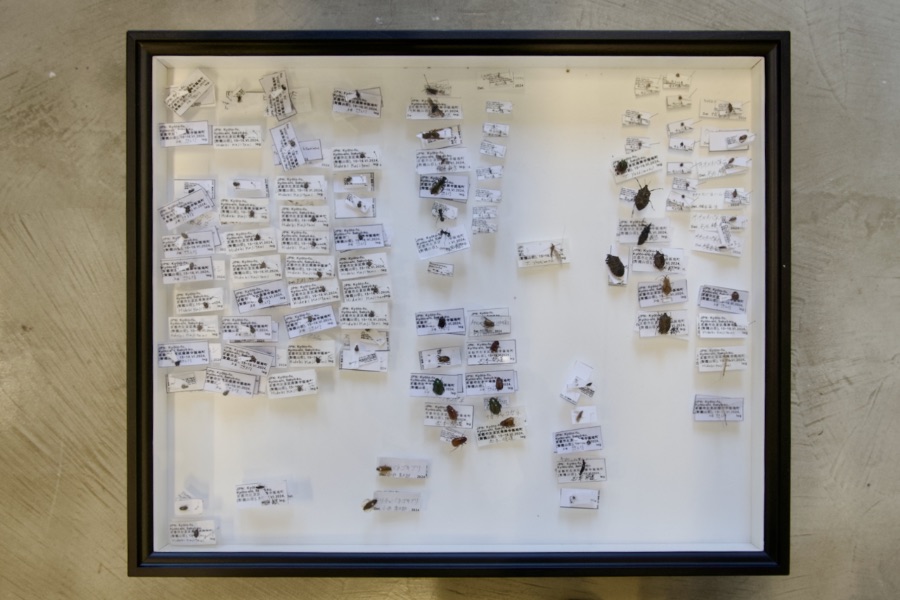

「我こそは、生き物博士だ!」と意気込む全国の虫好きな子どもたちが、京都の對龍山荘に集まった。築100年の歴史ある庭園で、そこに息づく昆虫や生き物についての本格的な調査に、専門家とともに取り組んだ。

このプログラムの目的は、ただの虫捕りではなく「調査」。採集から標本の作成・整理・同定、レポートの作成まで、研究者と同じプロセスを一通り体験する学びの場だ。日中は、草むらに分け入りながらの昆虫採集や、標本づくりに夢中になった子どもたち。夜にはライトトラップを使った観察も予定していたが、残念ながら雨により途中で中断に。悔しがる声もあがったが、自然が相手の調査では、こうしたハプニングも大事な学びになる。計画通りにいかないことも含めて、研究の現場を肌で感じる経験となった。採集から標本にするまでのプロセスを通じて、「命と向き合う」時間が、自然と子どもたちに伝わっていったように思える。昆虫図鑑を片手に「あれかな?いや、ちょっと違うかも」と、同定に挑戦する姿はまさに未来の研究者。紙の図鑑を何度もめくるうちに、「わかった!」と声を上げる瞬間には、学びの喜びがぎゅっと詰まっていた。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

— 参加者から寄せられた感想 —

※一部抜粋して掲載しています。

京都の對龍山荘での採集では、初めて同年代の虫好きの方や講師の方と一緒に生き物を捕まえて、刺激をたくさん受けました。今まで周りに自分以外に虫好きがおらず、自分より虫を追いかけている人を見たことがなかったけれど、今回のプログラムに参加した全員が熱心に生き物を探したり、観察したりしていて、世の中にはたくさんの虫好きがいるのだということを知りました。採集では、見たことのない虫を見ることができ、嬉しかったです。昆虫やサワガニなど多くの種がいて、池や川など環境も隅々まで整備されていたので、對龍山荘が長い間どれだけ大切に管理されてきたかが分かりました。標本作りは初めてすることだったので、標本の作り方を調べたり、材料を用意したり大変でしたが、勉強になりました。同定をするときも数冊の図鑑を使って、大まかな種から1つに特定するのが難しかったです。自分では見た目が似ている種までしか特定することができなかったので、これから経験を積んで自分で同定できるようにしたいです。また、博物館などでたくさんの標本を見ることができるけれど、標本づくりや標本の管理の大変さを知って、博物館の管理能力の凄さを感じました。また、プログラムに参加する前は、虫は生きている姿が一番きれいで、殺すのも可哀想だと思っていたので、標本についてあまり肯定的ではなかったけれど、学術面の標本の意味を秋田先生から聞いて、標本の大切さを学ぶことができたのでよかったです。それでも標本を作るときに生きているモノサシトンボを殺すのが心苦しかったので、個人的に趣味の昆虫採集の場面ではあまり標本は作るのは控えたいと思いました。養老先生への報告会では、養老先生の虫に対する考えを聞くことができ、良い学びになりました。実際にユーカリの木の昆虫探しはできなかったのは残念ですが、いつかまた行ったときに試してみようと思います。今回のプログラムを通して初めてのことをたくさん経験でき、とても良い学びになりました。今までは趣味で楽しむだけだったけれど、学術の面について教えていただいて、生き物の新しい世界を知ることが出来ました。(高2 岐阜県)

僕はいつも標本を作らず観察して終わりだったのですが、観察して標本を作るという過程があって大変ながらもとても楽しく感じることが出来ました。あのクビキリギスの標本は自分からみてとても上手くできた気がします。この標本作りを経験してから家でも標本を作ることが増えました。その後にした同定では今までみたことはあっても調べたことはない虫などをよく知ることができて楽しく、嬉しかったです。養老先生には、とてつもなく緊張して口ごもってしまったけど、上手く伝えたいことを伝えられてよかったです。(中2 東京都)

専門家の方達と昆虫の事について話せたり、昆虫好きの友達が出来たりして、とても楽しかったです。ライトトラップは途中で終わってしまい残念でしたが、綺麗な蛾は見れたので嬉しかったです。小さい昆虫の同定は難しかったですが同定のコツを教えてもらい、とても勉強になりました。(中3 埼玉県)

僕は今回のプログラムに参加して、甲虫の標本の作り方や、同定の仕方などを学ぶことができてとても楽しかったです。またこのようなプログラムがあれば参加させていただきたいです。(中2 東京都)

— 調査レポート —

プログラムで採取された8目77種の虫について、参加者がレポートをまとめました。下記よりご覧ください。

— 標本リスト —

※下記表は下にスクロールしてご覧ください。

| 標本リスト | ||

| 1 | カゲロウ目 | トウヨウモンカゲロウ |

| 2 | カマキリ目 | オオカマキリ |

| 3 | コウチュウ目 | スグリゾウムシ |

|

コウチュウ目

|

ヒメクロオトシブミ | |

|

コウチュウ目

|

ヒレルクチブトゾウムシ | |

|

コウチュウ目

|

ウスモンカレキゾウムシ | |

|

コウチュウ目

|

ヤマトタマムシ | |

|

コウチュウ目

|

マスダクロホシタマムシ | |

|

コウチュウ目

|

ヒメコガネ? | |

|

コウチュウ目

|

セマダラコガネ | |

|

コウチュウ目

|

ナガチャコガネ | |

|

コウチュウ目

|

ニセマルガタゴミムシ?もしくは、マルガタゴミムシの1種

|

|

|

コウチュウ目

|

ハネカクシ科の一種 | |

|

コウチュウ目

|

キボシツツハムシ | |

|

コウチュウ目

|

オオナガコメツキ | |

|

コウチュウ目

|

ヒゲコメツキ | |

|

コウチュウ目

|

ラミーカミキリ | |

|

コウチュウ目

|

ナガゴマフカミキリ | |

|

コウチュウ目

|

キマダラミヤマカミキリ | |

|

コウチュウ目

|

ナミテントウ | |

|

コウチュウ目

|

オオメキバネハムシダマシ | |

|

コウチュウ目

|

クリイロクチキムシ | |

| ゴキブリ目 | モリチャバネゴキブリ | |

| 4 | チョウ目 | ベニシジミ |

| チョウ目 | キマダラルリツバメ | |

| チョウ目 | アカシジミ | |

| チョウ目 | ムラサキシジミ | |

| チョウ目 | ルリシジミ | |

| チョウ目 | ヤマトシジミ | |

| チョウ目 | モンシロチョウ | |

| チョウ目 | ツマグロヒョウモン | |

| チョウ目 | ヨツボシホソバ | |

| チョウ目 | ナミガタシロナミシャク | |

| チョウ目 | カノコガ | |

| チョウ目 | クロホウジャク | |

| チョウ目 | ホタルガ | |

| チョウ目 | スジキリヨトウ | |

| チョウ目 | モンクロベニコケガ | |

| チョウ目 | エグリエダシャク | |

| チョウ目 | ウスサカハチヒメシャク | |

| チョウ目 | キクビゴマケンモン | |

| チョウ目 | エグリイチモジエダシャク | |

| チョウ目 | ヒメシャク sp | |

| チョウ目 | キモンホソバノメイガ | |

| チョウ目 | コキモンウスグロメイガ | |

| チョウ目 | ヒメアカジママドガ | |

| チョウ目 | キシタエダシャク | |

| チョウ目 | ミツオビキンアツバ | |

| チョウ目 | オオウスベニトガリメイガ | |

| チョウ目 | ツトガsp | |

| チョウ目 | ハマキsp | |

| トンボ目 | モノサシトンボ | |

| 5 | トンボ目 | オオシオカラトンボ |

| トンボ目 | イトトンボ科の1種 | |

| トンボ目 | コオニヤンマ | |

| トンボ目 | コシアキトンボ | |

| トンボ目 | マユタテアカネ | |

| トンボ目 | ショウジョウトンボ | |

| トンボ目 | ヤゴ3 | |

| 6 | ハサミムシ目 | キアシハサミムシ |

| 7 | ハチ目 | ルリチュウレンジ |

| ハチ目 | キボシアシナガバチ | |

| ハチ目 | アカスジチュウレンジ | |

| ハチ目 | ニホンカブラハバチ | |

| ハチ目 | キンケハラナガツチバチ | |

| ハチ目 | クロヤマアリ | |

| ハチ目 | ハリブトシリアゲアリ | |

| ハチ目 | アメイロアリ | |

| ハチ目 | クボミシリアゲアリ | |

| ハチ目 | クロオオアリ | |

| ハチ目 | ホソウメマツオオアリ | |

| ハチ目 | オオハリアリ | |

| ハチ目 | ハヤシケアリ | |

| ハチ目 | アミメアリ | |

| ハチ目 | ヒラセムネボソアリ | |

| 8 | バッタ目 | クビキリギス |

| バッタ目 | ANcile cinenea? | |

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター LEARN・(株)ニトリホールディングス