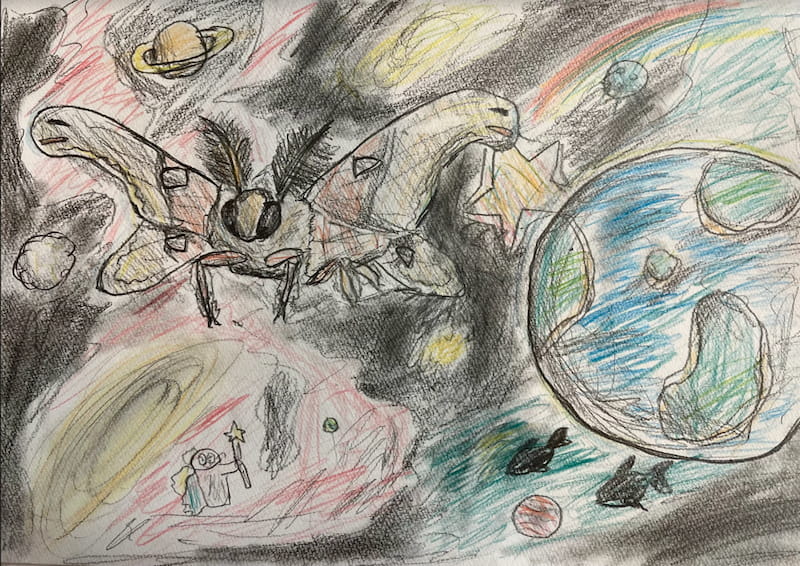

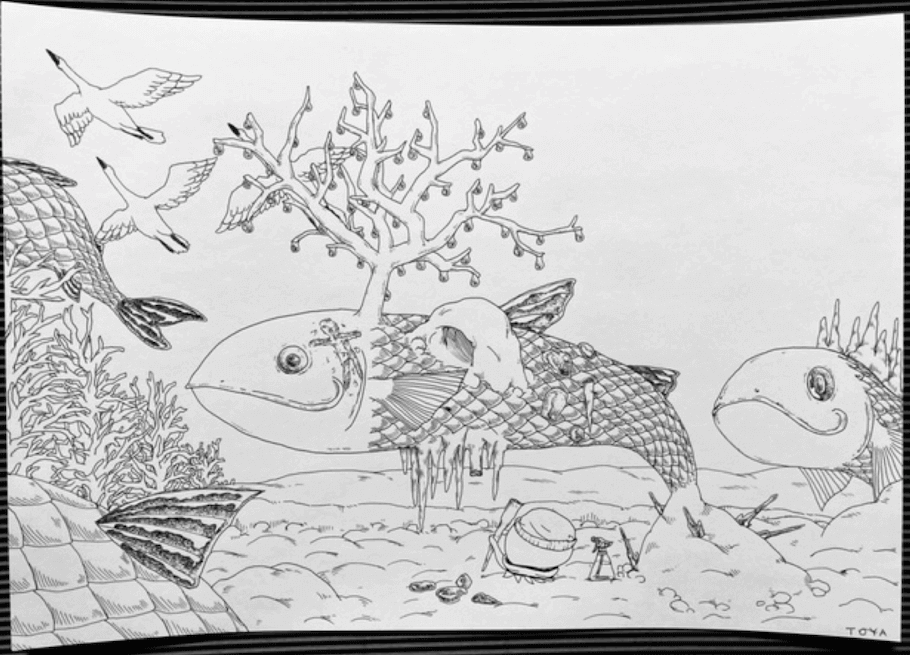

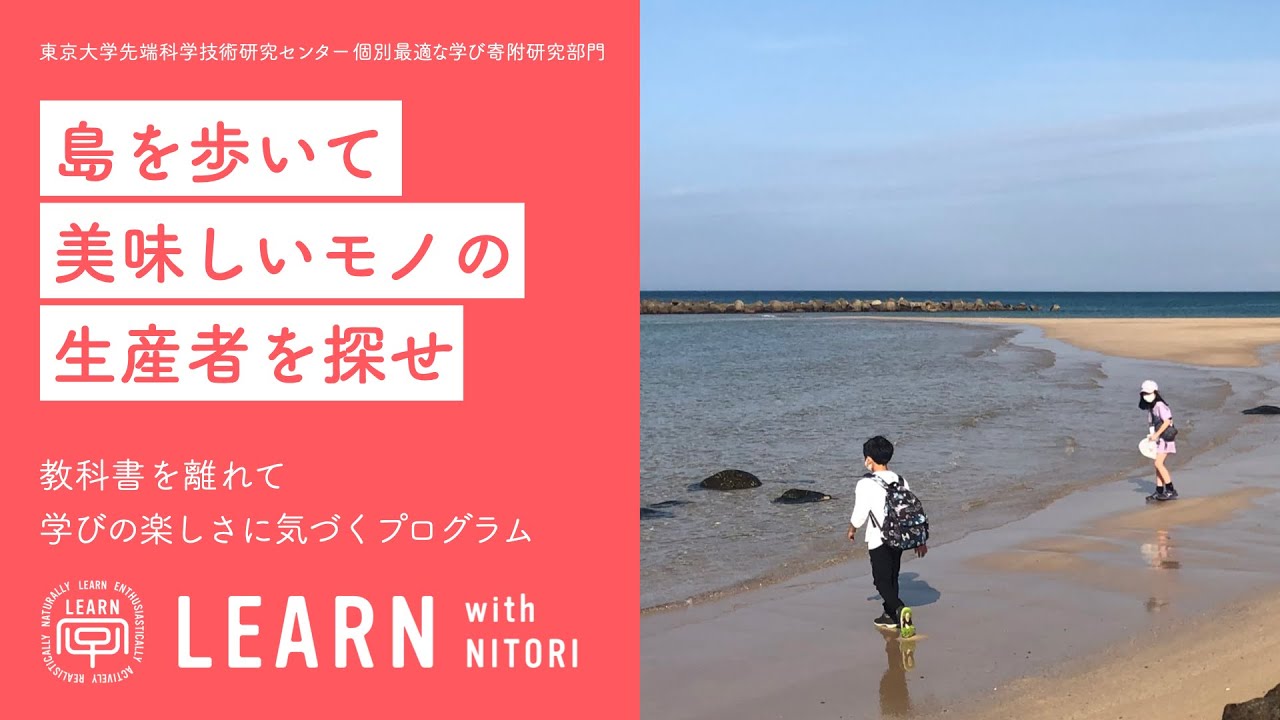

「見えてないものを見てみないか?」をテーマに、

日常では意識していないモノやコトに出会う。

未来に向けた新しい学びを求める子どもたちに、

東大先端研LEARNプログラムとポルシェジャパン株式会社が

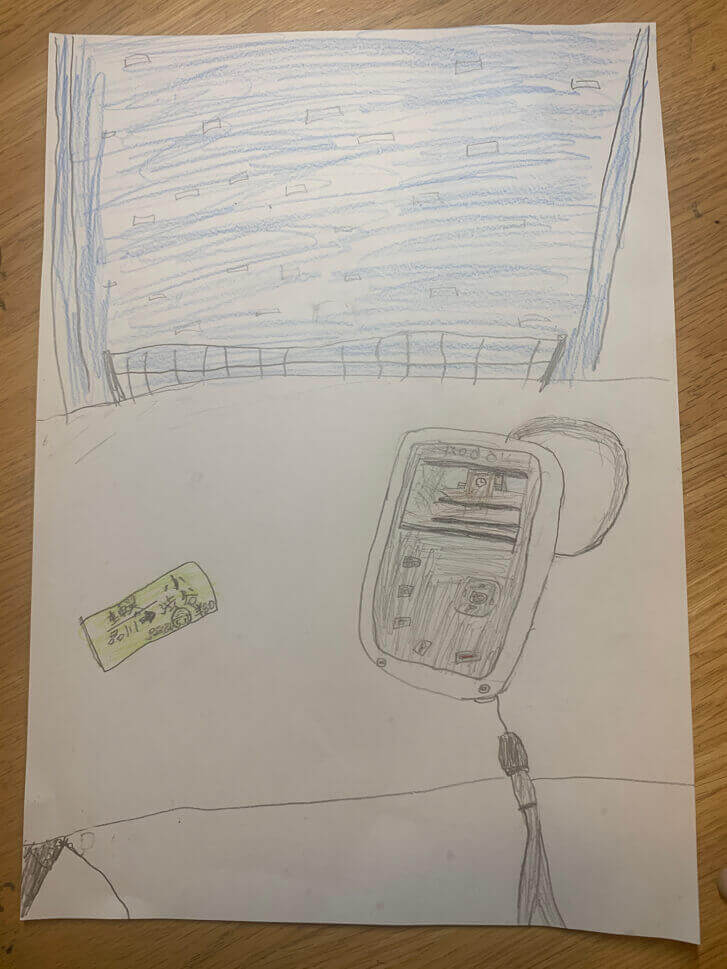

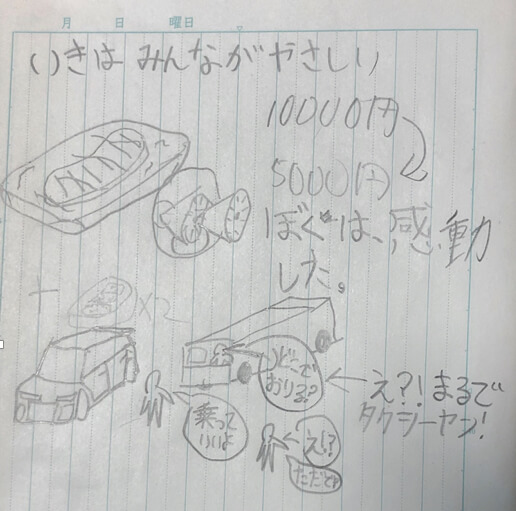

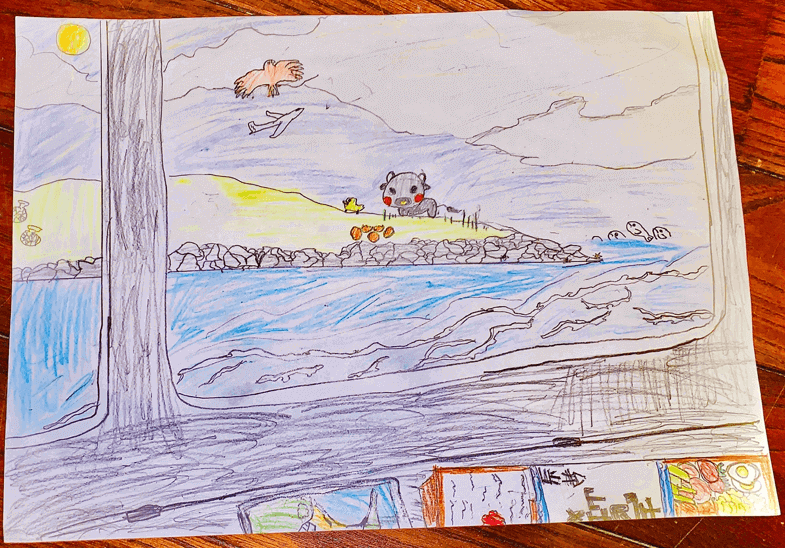

5日間のサマープログラムを提供しました。 宇和海の段々畑、土佐久礼の漁師町、高松の医療的ケアの地域拠点、

ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京と、

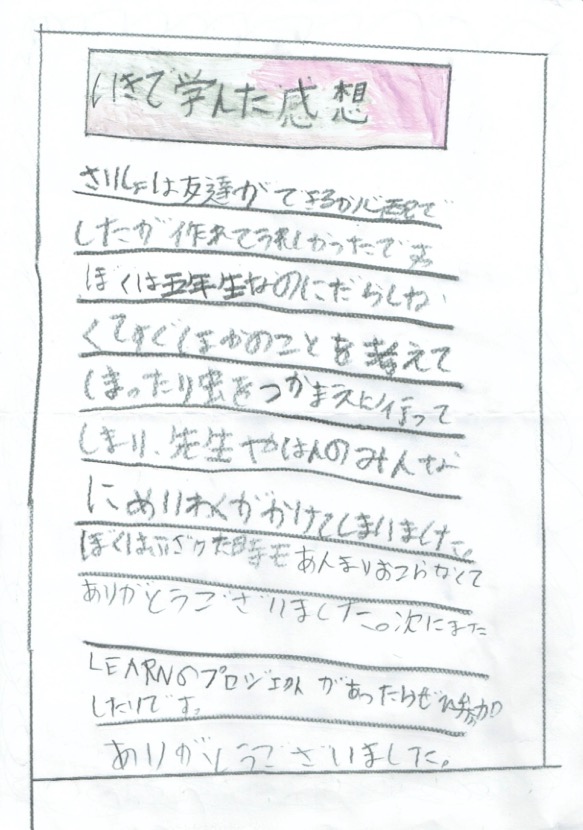

毎日違う社会のブラックボックスへ飛び込んだ体験が

どのように子どもたちの中で結びついたのでしょうか。

LWP2022のプログラムが、トラベルWatchさんの記事に掲載されました。

よろしければ、下記よりご覧ください。

https://travel.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1441003.html

https://travel.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1441007.html

<本プログラムについて>

プログラム概要および募集要項はこちらから

共催:東京大学先端科学技術研究センター・ポルシェジャパン株式会社